REPORTRAIT

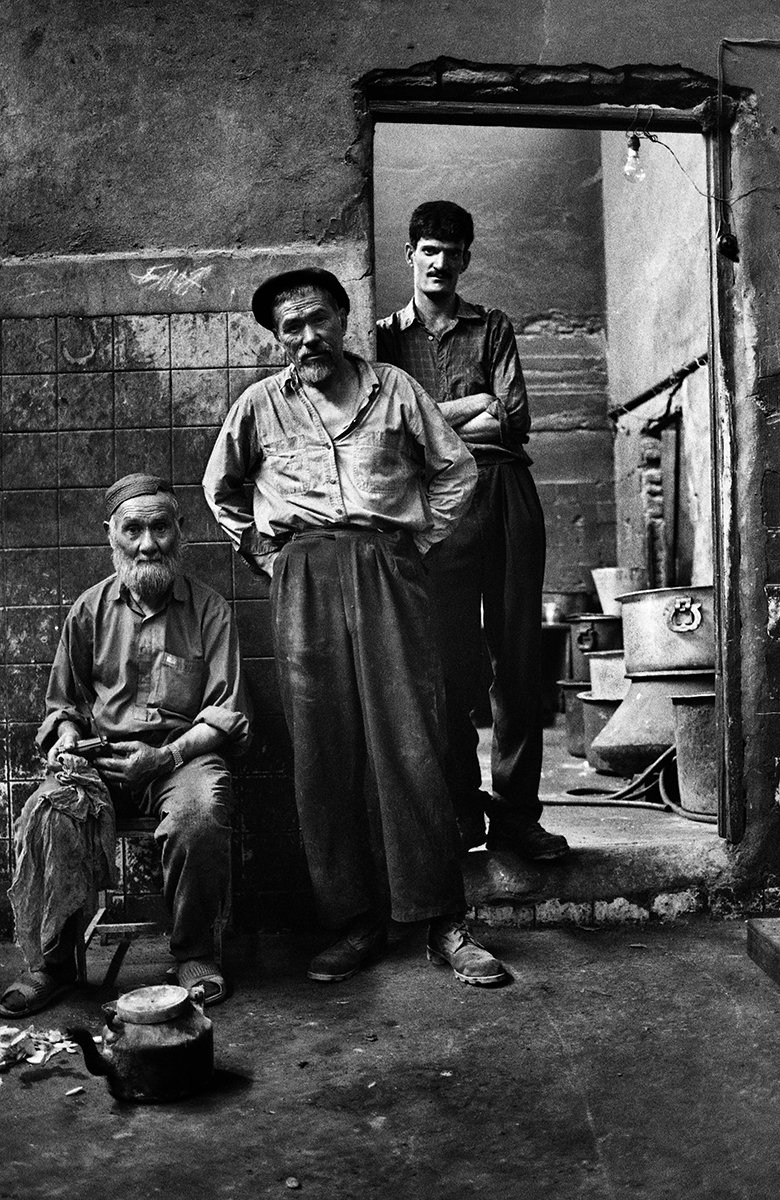

Così Laura Salvinelli definisce il suo lavoro, che fonde l’empatia senza tempo del ritratto all’urgenza del reportage umanitario. Raffinata ritrattista di attori e musicisti fin dal 1982, amante dei viaggi in Oriente, per lei l’11 settembre 2001 rappresenta una svolta: il desiderio a lungo covato di porre l’estetica a servizio dell’etica, mettendosi a disposizione del mondo umanitario, non è più procrastinabile.

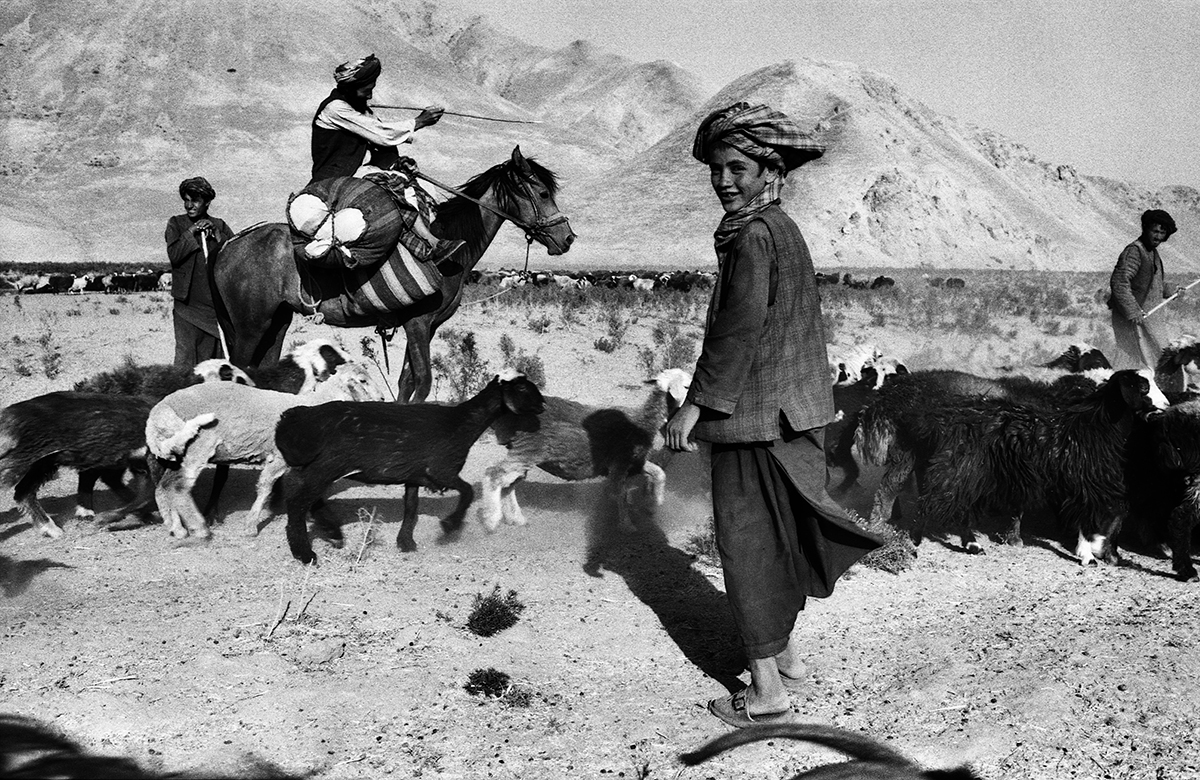

Appena può parte per l’Afghanistan e da allora seguiranno diversi reportages – di cui spesso cura anche i testi – dall’Asia e dall’Africa, collaborando a stretto contatto con le organizzazioni umanitarie. Pubblicata da giornali e riviste come Alias – il manifesto, Internazionale ed Elle, fra le sue mostre ricordiamo: La Cura(2004) sull’Afghanistan; Sulla Prima Nobile Verità. Ritratti di guerra, esilio e rinuncia (2005) sul continente asiatico; Congo Reportraits (2007) sulla Repubblica Democratica del Congo; Indiana. Reportage dal più grande sindacato di lavoratrici autonome indiane (2008) con i testi di Mariella Gramaglia; In the Eye of a Woman per la World Bank, Washington D.C. (2007); Stop TB! per la World Health Organization, Hannover (2013); la collettiva Female Genital Mutilation 68 MILLION GIRLS AT RISKper Dysturb e United Nations Population Fund, New York City (2019).

Adottando un approccio rispettoso dei tempi e dei modi delle persone ritratte, le fotografie di Laura Salvinellici raccontano di luoghi e vicende apparentemente lontani per riportarci lentamente a noi stessi. Esempio lampante sono le opere oggi in mostra, testimonianza di un desiderio di vita che tutti accomuna. Da qui la scelta di accompagnare le scene del parto con brani tratti dalle poesie di Galal-ad-din Rumi, poeta mistico persiano nato nel 1207 a Balkh, attuale Afghanistan, ma dall’afflato universale.

Virginia Vicario

AFGHANA di Laura Salvinelli

La mostra fotografica “AFGHANA” di Laura Salvinelli documenta quella che a molti era sembrata «una pazzia», ovvero la scelta di EMERGENCY di dare vita a un centro di maternità nell’isolata Valle del Panjshir. Avviato nel 2003, il Centro si è dimostrato una struttura necessaria e fondamentale per la salute materno-infantile dell’area, offrendo gratuitamente assistenza ginecologica, ostetrica e neonatale in un Paese dove la mortalità materna è 99 volte più alta di quella registrata in Italia e il tasso di mortalità infantile è 47 volte più alto. L’importanza del Centro non riguarda soltanto la prevenzione e l’assistenza sanitaria: la maternità di Anabah è anche un polo formativo per il personale afghano, tutto al femminile.

Il lavoro di Laura Salvinelli, realizzato nel 2019, ci conduce in un’oasi protetta di donne per le donne. Qui lo staff locale e le pazienti possono dedicarsi a sé: le prime trovano nello studio e nel lavoro un’autostima insperata nonché un importante ruolo sociale; mentre le seconde, libere dalle pressioni esterne (i parenti non sono ammessi), vivono un momento di libertà inaspettata. All’esterno le carcasse dei carri armati testimoniano una guerra senza fine. Il percorso della mostra ci accompagna nel buio della sala parto: le luci di taglio ne svelano man mano i dettagli, fino alla danza finale del nuovo nato.

Cosa rimarrà di tutto questo ora che i talebani hanno riconquistato il potere? Per ora EMERGENCY non lascia l’Afghanistan, ma cosa accadrà alle donne afghane dello staff? Potranno continuare a lavorare? L’appello della Ong a «non abbassare l’attenzione mediatica e politica su quello che sta accadendo» va sostenuto.

Così avrebbe voluto Gino Strada.

Testi e cura di Virginia Vicario

Laura Salvinelli photographer

Perché Reportrait

Da piccola volevo dimostrare la realtà dei sogni. Ho provato non so quante volte a prendere un oggetto nel mondo onirico e stringerlo in mano, convinta di ritrovarlo al risveglio, quando invece, inesorabilmente, mi svegliavo con la mano vuota. Fino a quando ho lasciato perdere… almeno per il momento. Anni dopo, in camera oscura, quell’utero buio dove avvengono trasformazioni chimiche e magiche, vedendo apparire una delle mie prime immagini nella bacinella dello sviluppo, mi resi conto che ce l’avevo fatta. Avevo trasportato un’immagine da un mondo all’altro, e capito che la fotografia era il mezzo per realizzare i miei sogni.

Ho iniziato a fotografare a vent’anni grazie a un grande maestro, Peppe D’Arvia, che non è famoso come sarebbe giusto, perché era un vero outsider. Devo a lui tutto quello che ho imparato e che mi ha permesso di esprimermi in un percorso che ancora non è finito. Per quasi vent’anni ho lavorato nel mondo dello spettacolo, che ho amato e amo ancora tanto: foto di concerti, di scena e soprattutto ritratti di attori. Il mondo dello spettacolo per me è “casa”, e mi piace la sua leggerezza che in realtà è molto seria. Poi, nel tempo, ho iniziato a prendere le distanze dall’edonismo fine a se sesso, dalla manipolazione chirurgica dei corpi, prima femminile dopo anche maschile, e dall’elaborazione eccessiva delle immagini che stavano sempre più prendendo piede. Per me era un paradosso che un ritratto venisse considerato bello quanto più era lontano dal suo soggetto. Fino a che non arrivò l’ “11 Settembre” e presi la decisione di usare quello che sapevo fare nella speranza di contribuire alla costruzione della pace. Il sogno si faceva più grande. Andai in Afghanistan e da allora ho collaborato con le organizzazioni umanitarie e prodotto servizi per la stampa, libri, mostre in Italia e all’estero. “Casa” per me sono diventati i Paesi di guerra e di emergenze in Asia e Africa, dove lì mi sento più viva e quello che faccio mi sembra avere più senso. Ho imparato che per me il viaggio è sempre anche interiore, che le immagini che produco hanno a che fare con le mie immagini interiori più antiche e profonde, e che il lontano non è esotico ma al contrario familiare. Che io in qualche modo mi ritrovo nei soggetti che fotografo, anche se sempre più consapevole della brutale disparità, e questo mi crea empatia.

Giocando con le lingue, chiamo i miei lavori “reportraits” perché è reportage fatto essenzialmente da ritratti. I ritratti mi sono innati: nelle nuvole, nelle crepe nei muri, nelle ombre e nei riflessi vedo sempre facce e corpi. Mi piacciono perché sono le piccole storie che mi mettono in contatto con la grande Storia di cui sono parte e me la fanno sentire più vicina. A meno che non ci sia da denunciare qualcosa che ancora non si conosce abbastanza, cerco di raccontare la parte positiva delle storie, perché la drammatizzazione dello sguardo cinico dominante paralizza chi osserva le immagini, mentre invece c’è bisogno di risposte empatiche e connesse. Non rifuggo dalla bellezza come molti colleghi, che pensano che accettandola o addirittura sottolineandola significhi approvare l’ingiustizia. Io sono sempre dalla parte dei deboli, dei reietti, delle donne, dei bambini, degli animali. E credo che saper vedere la bellezza dappertutto voglia dire, al contrario, avere una visione.

Dedico questa mia galleria all’Afghanistan, luogo del mio cuore, dove ora vorrei stare, vicina alle donne che subiscono una guerra infinita. Spero che queste foto nel loro piccolo contribuiscano a far pressione affinché il nostro governo faccia al più presto evacuare e accolga tutti quelli che hanno lavorato per l’Italia e che ora vivono nel terrore, riconoscendo loro il diritto d’asilo. In fondo, più che ai militari e ai servizi segreti, dobbiamo loro la protezione che abbiamo avuto, perché eravamo a casa loro.

Scrivi un commento