Un’avventura in Mississippi

di Pietro Bonometto

Ero un ragazzino turbolento affacciato al limitare superiore dell’adolescenza. Grattugiavo una Ibanez elettrica scalcagnata e rattoppata, e con il supporto di una combriccola raccogliticcia di giovanotti di Mestre e Marghera avevo fondato i Dusty Garret, una band della quale mi ero auto-nominato leader poiché ero l’unico ad aver compiuto qualche studio musicale. Eravamo così imbranati e le nostre esibizioni erano così scadenti che suonavamo principalmente musica scritta da noi stessi, affinché all’ascolto non si notassero i numerosi sbagli, ricoperti e vivificati di entusiasmo e faccia tosta. Un giorno proposi una mia composizione, si intitolava Cold City Blues ed era un pezzo stagno e tirato in sol minore; ma venne rifiutata dagli altri poiché era, per dirla con le loro parole, “solo un blues in dodici battute. Chi vuoi che lo ascolti, un blues in dodici battute?”

Simple Minds

Poco contava che la mia composizione fosse sì un blues ma di battute ne contasse otto e non dodici, e quindi avesse una struttura tutt’altro che canonica. Erano i luccicanti anni ottanta, epoca dei Simple Minds e della musica di plastica, e qualsiasi faccenda che sapesse vagamente di cultura veniva sistematicamente proscritta bollando di ignominia l’ingenuo purista. Ed io, che possedevo con orgoglio ben otto o nove long-playing di blues, sia del Delta che dei Chicago, blues schietto e diretto come un bicchierotto di sapido Clintòn, per i miei coetanei non ero che un extraterrestre da isolare in rigorosa quarantena.

CHICAGO

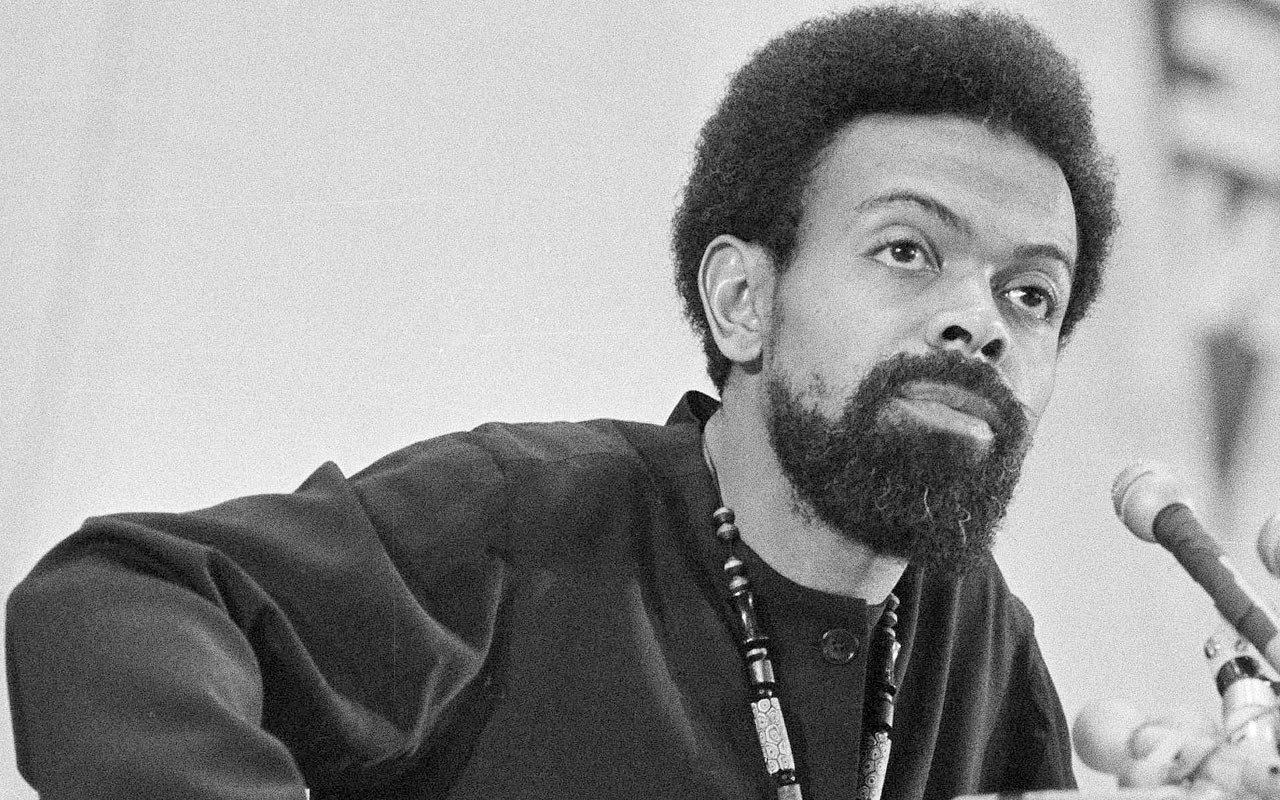

Perché il Blues, oltre che canto di disperazione, di rassegnazione, di scanzonata derisione di una realtà incomprensibile e perversa, è anche cultura, profonda cultura, cultura senza compromessi, una delle poche culture davvero autoctone che gli Stati Uniti d’America abbiano saputo esprimere nella loro ancora infantile storia musicale; con buona pace di africanisti come Carles e Comolli o come Amiri Baraka.

Amiri Baraka

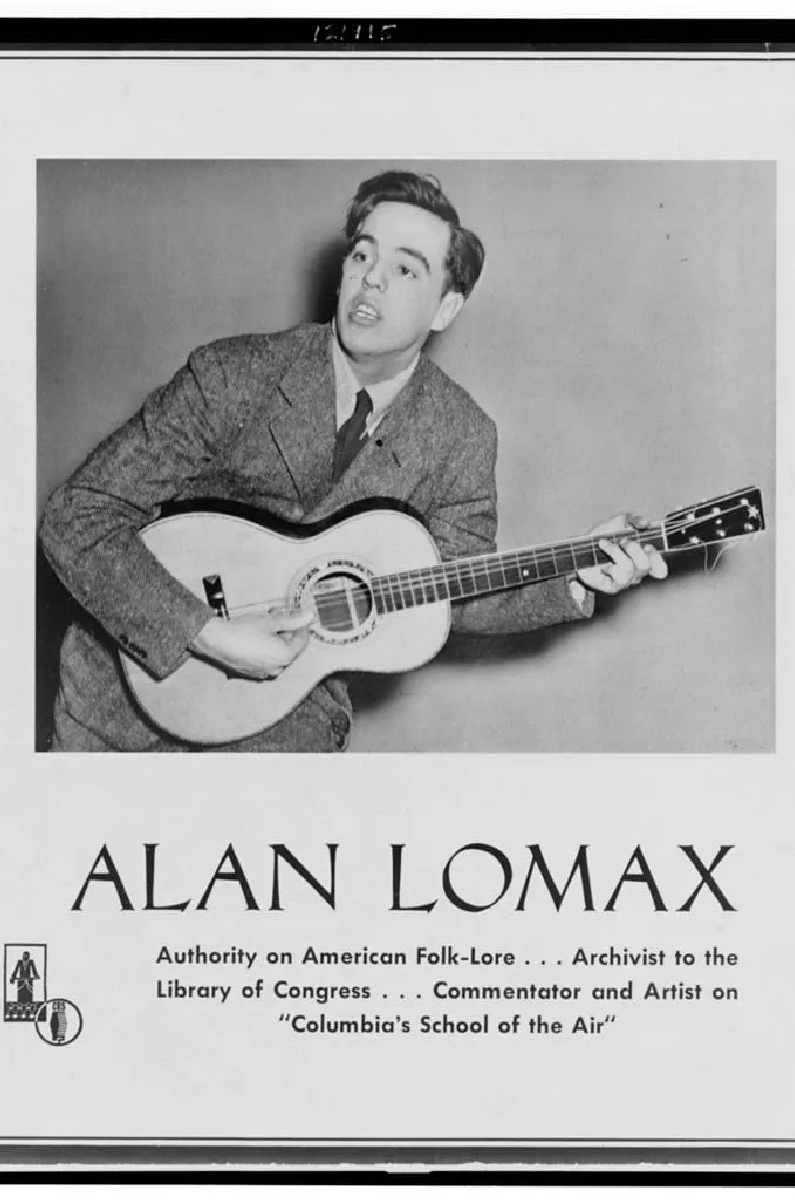

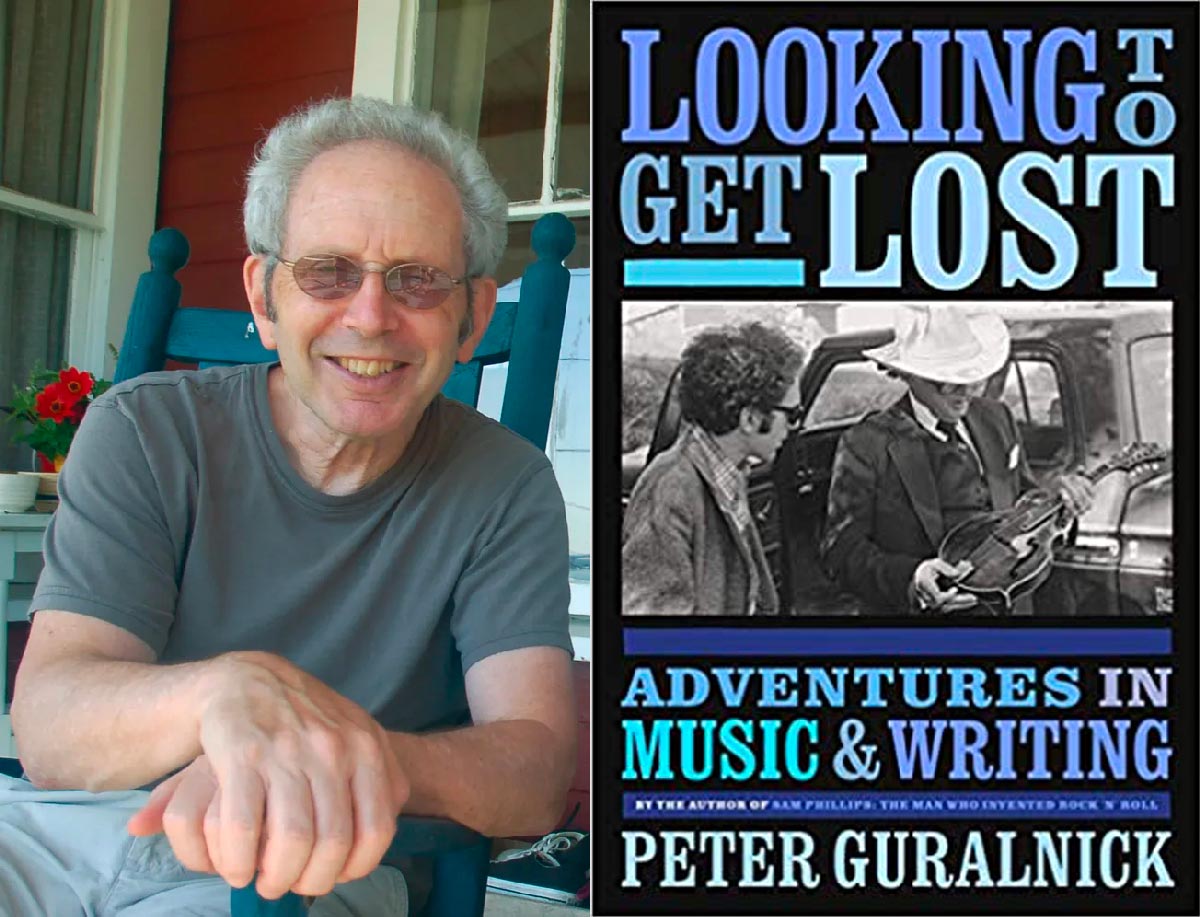

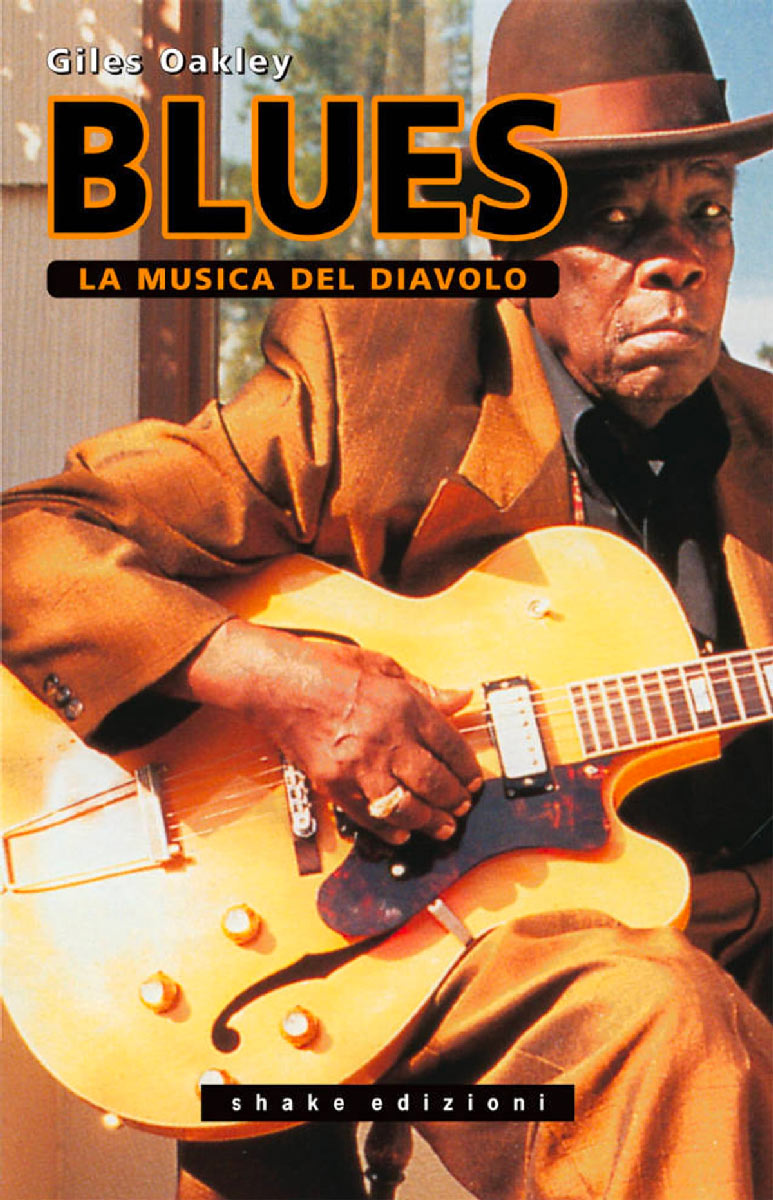

Al di là dei solchi di vinile, di Blues si interessa la letteratura, come nei lavori fondamentali di Alan Lomax, Peter Guralnik, Giles Oakley, giusto per citarne qualcuno;

e perché no, dei nostri Vincenzo Martorella, Roberto Caselli, Luciano Federighi. E di blues si è spesso interessato il cinema.

Un esempio ammirevole. Il 2003, annus mirabilis, vede l’uscita di una serie di documentari prodotti da Martin Scorsese, dal titolo programmatico “The blues”, che include sette episodi diretti da registi illustri e competenti. Compare infatti Wim Wenders, che firma “L’anima di un uomo”: e del regista tedesco già conosciamo le illustri frequentazioni musicali noir, a partire dalla figura combattuta e maledetta dell’amico Nick Cave ospite del “Cielo sopra Berlino”; si auto-propone lo stesso Scorsese, con “dal Mali al Mississippi”, titolo originale “Feel like going home”: neanche Scorsese è nuovo a partecipazioni sonore importanti, suo è il film del 2019 sulla Rolling Thunder Revue di un certo Robert Zimmermann, suo il docu-musical sui Rolling Stones “Shine a light” del 2003.

Steven Clark, Martin Scorsese, il mitico BB King, Jimmy Vaughn e Chuck D

Perfino Clint Eastwood dà il suo contributo in “Piano blues”; del resto Eastwood è da sempre sensibile a tutto ciò che può risultare vagamente pomp-americano, si tratti dello strapotere fallico stile Old Frontier di una 44 Magnum, o dell’esuberanza di una self-made-girl della boxe (ogni volta che rivedo “Million Dollar Baby” non posso che innamorarmi ancora e ancora della struggente dolcezza di una tenerissima Hilary Swank per niente conturbata dalle pretese di androginia cui il ruolo di boxeuse la co- stringe).

Ray Charles and Clint Eastwood

Ma anche ad abbandonare il 2003, come dimenticare esempi come “Mississippi Burning” di Alan Parker (premio Oscar 1989), “Il Colore Viola di Spielberg” (Oscar 1986), o pellicole più recenti come “Ma Rainey’s Black Bottom” (2020) o “A Jazzman’s Blues” (2022), o addirittura facezie di- vertenti e leggere come l’intramontabile film sulle vicende di John Belushi e Dan Aykroyd, al secolo “The Blues Brothers” di John Landis ?

The Blues Brothers

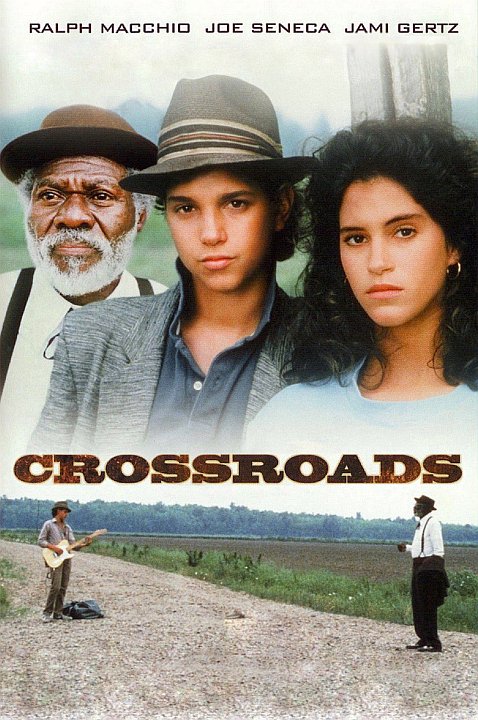

Restando nel filone, nel 1986 compare sugli schermi un lavoro di Walter Hill intitolato “Mississippi Adventure”. Si tratta di una sorta di Bildungsroman in pellicola di un ragazzino di città che viaggia nel Delta alla ricerca di una canzone blues perduta. Il regista, già collaboratore di Sam Peckinpah, era reduce del successo ottenuto con lo stupendo “The Warriors” (1979), altra vicenda che narra di un complesso rito iniziatico di un gruppo di giovani in fuga notturna per le vie di NYC. E così come per il film del 1979 Hill si era avvalso della collaborazione sonora di Joe Walsh degli Eagles e della rispolverata e rinfrescata di un vecchio successo di Martha and the Vandellas, “Nowhere to run”, (1965), reinterpretato da Arnold McCuller, con la stessa lungimiranza musicale per la pellicola del 1986 si rivolge nientemeno che a Ry Cooder, immensa figura di chitarrista, musicista e musicologo da sempre dedicato alla scoperta e ri-scoperta delle radici più profonde della musica ame- ricana, con cui aveva già lavorato nel western del 1980 “The long riders” (“I cavalieri dalle lunghe ombre”).

Manifesto-Mississippi-Adventure-Macchio-Seneca-Gertz-di-walter-Hill

La vicenda narrata in “Mississippi Adventure” è semplice ed efficace. Un giovane studente di chitarra classica, Eugene Martone, indeciso se dedicarsi alla musica eurocolta o al blues, fugge dalla scuola e dalla rassicurante città accompagnato da Willie Brown, un vecchio bluesman raccolto in un ospizio, che gli ha promesso di ritrovare la trentesima canzone perduta del famosissimo Robert John- son, autentica icona del genere, con il quale decenni prima il vecchio bluesman aveva avuto l’onore di suonare. Tra traversie di varia natura legate all’ostilità dell’ambiente sudista e ancora fondamen-talmente schiavista, e dopo aver vissuto una infelice storia d’amore con Frances, coetanea vagabonda incontrata on the road, i due vengono coinvolti in una scommessa da parte di tale Legba, fiduciario di Satana che decenni prima aveva stipulato un patto musicale con l’allora giovanissimo Brown in cambio della sua anima. È ora l’anima di Eugene ad essere messa in palio, nel corso di un duello chitarristico tra il giovane e Jack Butler, funambolo della sei corde e schiavo preferito di Legba. Va da sé che Eugene vincerà il duello, liberando Brown dalla sua maledizione e acquisendo il diritto a comporre di persona la trentesima canzone mancante.

Mississippi-Adventure-film-Ralph-Macchio-and-Walter-Hill

Il cast del film era discretamente ricercato. La parte di Eugene andò a Ralph Macchio, reduce del recentissimo successo Blockbuster di “Karate Kid”, e per questo preferito a competitori all’apparenza più solidi come Sean Penn e Tom Cruise. Joe Seneca interpretava Willie Brown, e la deliziosa ninfetta Jami Gertz era Frances. Il ruolo di Jack Butler venne assegnato nientemeno che a Steve Vai, eroe ipervitaminico della velocissima chitarra middle-eighties (la trimurti Vai-Malmsteen-Satriani, figlia delle acrobazie di papà Eddie Van Halen, dominava all’epoca i nostri sogni chitarristici adole- scenziali); anche se lo sceneggiatore John Fusco confessa che quella parte fu contesa da musicisti come Jimmy Page (che non ci dormì la notte), Johnny Winter, SRV, Frank Zappa e perfino Keef degli Stones (sì, proprio lui in persona, il futuro incallito genitore di Jack Sparrow).

Steve Vai

Le recensioni furono nel complesso accettabili, trainate da un 75% su Rotten Tomatoes. Il nostro Morandini abbozzò un 2/5 sollevando un nasino perplesso e schizzinoso (“deludente film di strada”… “una gioia per l’orecchio”). Ma i critici nostrani, con l’esclusione di Fabio Ferzetti del Messaggero (“è proprio il robusto aroma del blues…che manca al film”), si allinearono positiva- mente: “storia di un’amicizia e di un ritorno…intrepretato con sensibilità” (Corriere della Sera); “momenti di sincera ispirazione…Hill riesce a restituire il palpito della memoria del grande fiume” (Giornale di Sicilia).

Mississipi Adventure_film_Ralph Macchio

Ed effettivamente il film scorre a momenti libero e terso, a momenti convulso e limaccioso proprio come le acque del Mississippi; e si nutre di questa costante dicotomia, che si esprime essenzialmente nel dubbio amletico di Eugene tra la musica classica e il blues, tra santità e demonio per intendersi. La contesa, che si estrinsecherà come vedremo nel duello finale, prende quota fin dalle prime scene quando Eugene, al termine di una educatissima esecuzione del “Rondò alla Turca”, conclude il brano con una svisata di pentatoniche che gli guadagnano un sonoro, e nel complesso giustificato, rimprovero da parte dell’insegnante, che stigmatizza la sua indecisione artistica. E la dicotomia si perpetua per tutto lo svolgimento, evidenziandosi perfino in scelte di fotografia, come il seppia/bianco e nero delle scene del passato di Willie Brown al crocicchio contrapposto al colore smagliante delle scene che si svolgono nel presente attuale. Come la schietta ingenuità del giovane Eugene, sincero e diretto anche quando viene abbandonato senza un saluto da Frances dopo una notte d’amore in una rimessa, contrapposta alla ruvida disinvoltura del bluesman navigato, e alle sue massime di vita vissuta sulla strada (“per essere un vero bluesman ti manca il chilometraggio”; “ho avuto cinque mogli: le ho consumate tutte”).

E infine tra il blues concreto, mordace e anche un po’ vizioso che i due sperimentano nel corso del loro viaggio e l’immagine eterea e irraggiungibile della trentesima agognata canzone di Robert Johnson.

E Robert Johnson? Chi era costui?

Robert Johson

Se ne conoscono le date di nascita e di morte, i suoi parenti hanno di lui ricordi ancora nitidi e la sua opera vive in un contesto ben definito. Ma, non diversamente da Shakespeare, il vero mistero sta nella sua persona. Come tanti altri della sua epoca e del suo ambiente, era un uomo poco istruito, un uomo semplice, uno dei tanti niggers del profondo Sud che nascono per essere vessati e sfruttati senza risparmio né pudore. Ma ad un certo punto il nigger mostrò al mondo che lo circondava una perizia, una maestria nel manipolare il proprio strumento e la propria voce da suggerire, come vuole una leggenda imperitura del blues ma in generale dell’arte performativa e non, che avesse stipulato un faustiano patto col diavolo cedendogli l’anima in cambio del dono della musica. I paragoni letterari si sprecherebbero, spaziando da Marlowe a Goethe a Pessoa fino ovviamente al Leverkuhn di Thomas Mann. La foto che rimane di Robert Johnson, e che oggi lo ritrae sulla copertina della raccolta delle sue ventinove canzoni incise, mostra, per dirla con le parole del produttore Don Law, “mani con dita lunghe e sottili, le più belle mai viste”. Non sono certamente mani da piantagione o da chain gang. E con le mani il sorriso, il vestito impeccabile, l’inchino ammiccante, in altre parole un mistero. “Un solitario”, come ebbe a definirlo il figliastro Robert Jr. Lockwood.

juke-joint-playing-florida

Robert Johnson registrò tutti i suoi pezzi in poche sessions svoltesi nel novembre del ’36 e nel giugno del ’37. Il suo ultimo anno di vita rimane una supposizione. Suonò un po’ dappertutto: sale da ballo, juke joints, rent parties in città e grandi saloons sul fiume. Fino alla sua morte, si dice per avvelenamento, o per vendetta di un marito tradito. Ma come dice il collega Son House, “non l’abbiamo mai saputo… era stato pugnalato…avvelenato da una donna…”. Oppure ucciso da una setta per saldare il suo debito? O cos’altro?

Restano le sue canzoni, cupe, dure, a momenti davvero diaboliche, ma capaci anche di aperture romantiche e quasi gioiose, oppure frenetiche e al limite della ballabilità. Un intero universo che tuttora spaurisce e affascina, terrorizza e ammalia, soprattutto un’eredità musicale immensa e non ancora circoscrivibile pienamente dopo quasi cento anni di studi appassionati. Ma nessuna trentesima canzone, come quella che invece Eugene e Willie Brown cercano nel loro viaggio nel Delta.

Crossroads

Un certo Willie Brown è citato nella canzone più famosa di Robert Johnson, quella “Crossroads” usata e abusata dal rock (famosa la versione dei Cream, ma approcciata anche da Lynyrd Skynyrd, Stephen Stills, Bob Dylan, perfino da Robin Trower e dai canadesi Rush) che dà il titolo (originale) al film; e da quel nome di chissà che compare di Johnson (“you can run you can run/ tell my friend Willie Brown”), isolato e nella sostanza sconosciuto, prende vita l’idea del viaggio edella ricerca.

“Crossroads” di Robert Johnson

Crossroads: con questo termine in bluesologia si intende il crocicchio, l’incrocio deserto di strade di campagna del Mississippi dove secondo la leggenda un inviato di Satana incontra il futuro musicista per siglare il patto. Questo fa del blues la musica del diavolo. Questa fu secondo il mito la storia di Robert Johnson; questa è anche la storia del Willie Brown del film; e questa sembra dover essere la storia di Eugene Martone, che accetta di duello con Jack Butler nonostante l’insistenza del suo mentore bluesman, conscio dei rischi cui il giovane va incontro.

Ed eccoci al duello. Una sala che sembra una bettola sulla Highway 61; Legba e i suoi scagnozzi accomodati ai piedi di un palco che potrebbe essere un’arena di gladiatori; una ballerina imbellettata ed esuberante che sottolinea i momenti salienti della sfida sfrecciando tra i contendenti con un ballo indiavolato. Da un lato Butler, arrogante e sinuoso, che manipola la sua elettrica come fosse un terzo braccio o un vistoso apparecchio sessuale; dall’altro Eugene, ingessato, quasi timido, rigido e arroccato dietro alla sua Telecaster, ma con una luce impavida e sfrontata negli occhi. In risposta agli esasperati tecnicismi di Butler, Eugene sfodera invenzioni di chitarra slide al limite della tastiera. Butler rilancia, Eugene tiene coraggiosamente il passo. Infastidito da tanta hybris, Butler sfila la giacchetta rimanendo in rigorosa canottiera trash e decolla con un assolo feroce, velocissimo e semplicemente inarrivabile.

Mississipi Adventure_film_il Duello

Il pubblico sogghigna; Legba sorride a trentadue denti, già pregustando la nuova anima da aggiungere al carniere. Willie Brown, esterrefatto e rassegnato, china il capo e si accinge ad andasene, poiché scontro e anima del suo allievo sono certamente perduti. Anche questo è Blues, pare dire il triste vecchio. Quand’ecco il miracolo.

Un trillo veloce di chitarra, un arpeggio liquido a tutta tastiera ed Eugene risponde a Butler con un brano dal sapore barocco, ancora più veloce di quello dell’avversario, una fantasia in la minore che si prolunga in una discesa vertiginosa di quinte diminuite e in una serie di power chords di chiusura. Butler prova a ripetere la prova, prova a riallacciarsi alle note del rivale, ma dopo qualche tentativo infruttuoso e qualche bending miseramente steccato cede, si inginocchia, scaglia la chitarra a terra e se ne va sconfitto. Eugene ha vinto, la scena è sua.

Eugene ha vinto, ma come ha fatto a vincere? Di che musica si è servito? Del Blues? Della musica del Delta? Di una delle nenie lamentose e struggenti, nelle quali come sostengono certi critici saputi non contano quante ma quali note vengono eseguite? Nossignori. Eugene vince suonando un brano velocissimo, ipertecnico, che altro non è che un arrangiamento per chitarra elettrica del Capriccio per violino Opera uno n.5, pubblicato nel 1820 da un certo Niccolò Paganini.

Niccolò Paganini (1782-1840)

Un momento, un momento, signori: Paganini? Ma Paganini non è un bluesman. Paganini è un musicista classico. Musica europea, europeissima. Musica eurocolta: proprio quella di cui Eugene nel suo viaggio si voleva sbarazzare, nel nome della libertà della strada e della musica improvvisata. E poi invece se ne serve, poi sfrutta il proprio bagaglio teorico studiato e rafforzato da mesi e mesi di dura disciplina, per gareggiare e vincere in un contesto Blues? Dove non conta la disciplina, non conta lo studio, conta il valore sonante della tua anima sul piatto di Satana al crocicchio? Non c’è che dire, sembra una scelta che, pure enfatizzando con sapienza, onore a Walter Hill, il contrasto tra santità e demoniaco, e ci risiamo con le dicotomie, fa fare al blues una gran brutta figura.

Insomma, in questa scelta pare proprio che lo scopo del film sia stato smentito. Walter Hill è rimasto coerente al suo disegno dicotomico, la santità da un lato, la musica del diavolo dall’altro; e grazie a tanta coerenza il Blues ha perso la contesa, e Walter Hill ha fallito.

Ma fermiamoci un attimo, e pensiamoci un po’ su. Di chi stiamo parlando: di Paganini? Chi era Paganini?

Il cinema ha spesso saccheggiato le ghiotte vicende della figura di Paganini. Ricorderemo solo “The magic bow” di Bernard Knowles del 1946; “Paganini” del 1989 (regista e protagonista Klaus Kinski); e “Il violinista del diavolo” del 2013, diretto da Bernard Rose. Ma non c’è dubbio che Paganini sia vissuto in un ambiente tutt’altro che cinematografico, e in un periodo storico che era all’an- titesi rispetto a quello che vide germinare la musica nera afroamericana. Nato a Genova nel 1782, enfant prodige del violino (probabilmente agli inizi autodidatta con l’unico aiuto del padre mandolinista), già a 12 anni si esibisce in chiese e teatri. Virtuoso inarrivabile, forse anche a causa di una patologia dei tessuti connettivi, la malattia di Marfan, che causa una estrema lassità delle articolazioni e una spropositata lunghezza di arti e membra (ricordate le lunghissime dita di Abramo Lincoln, altro famoso malato di Marfan), Paganini vive una vita artistica eccezionale, tra concerti, riconoscimenti pubblici e stravizi privati; non gli è estraneo neppure il commercio di merchandise (le caramelle Paganini, o i Paganinerl, pezzi viennesi da cinque fiorini), e tutto ciò lo accomuna senza dubbio alle odierne rockstar. Il suo ascendente sulle donne è documentato apertis verbis nientemeno che da Mary Shelley: e alle sue inarginabili imprese sessuali si deve certamente la sifilide, o forse la tubercolosi, che contrae nel 1820 e che, curata impropriamente con il mercurio, lo porta a morte nel 1840 dopo penose sofferenze e mutilazioni dolorose.

Niccolò-Paganini-il-violinista-del-diavolo

E come a molte rockstar, anche a Paganini viene imputato un patto segreto con il diavolo in cambio del possesso della sua arte.

Elementi che fanno sospettare un patto col diavolo se ne narrano, e numerosi. Già all’età di sei anni il piccolo Niccolò, affetto da una grave forma di morbillo e ormai dato per morto, segnala ai suoi genitori che è ancora vivo contraendo lievemente un dito della mano (come dimenticare l’agghiacciante incubo di William Callew in “Morte apparente”, ovvero “Breakdown”, da “Alfred Hitchcock presents”, 13 novembre 1955?). Contribuiscono alla leggenda l’aspetto del violinista, gli abiti scuri, l’alta statura, la complessione pallida e magrissima, le deturpazioni, come la necrosi della mascella, dovute alla lunga malattia e alle cure improprie. Nello stile di Paganini è frequentissimo l’uso del tritono, o intervallo di quinta diminuita, detto diabolus in musica e peraltro caposaldo anche dell’armonia blues. Oltre che violinista, il nostro è virtuoso anche di chitarra; e comunque molti considerano il violino lo strumento preferito del diavolo. E infine non dobbiamo dimenticare che alla sua morte Paganini, con il pretesto che è un eretico, viene sepolto in terra sconsacrata.

Se quindi dobbiamo prestare fede alle leggende diaboliche su Paganini, allora ci è più chiara la scelta di Walter Hill. È ben vero che Eugene vince la contesa blues grazie a un brano tratto dalla musica eurocolta. Ma si tratta comunque di musica composta ed eseguita in origine nel lontano diciannovesimo secolo sotto stretta dettatura di Satana, poiché i patti col diavolo non hanno confini temporali; è Satana che quindi nella contesa gareggia, è Satana che alla fine vince con se stesso, e alla fine risulta solo ed esclusivo padrone del campo.

Walter-Hill

Ecco perché il messaggio del film rimane efficace, ecco perché Walter Hill riesce a risolvere con abilità e acume artistico una tensione che tensione non è, se non per risolversi in se stessa. Non vi sono dicotomie che sciolgano la tensione finale del film, e non vi è nella trama una soluzione serena e salvifica. Non vi è libertà né per Eugene, né per Willie Brown, né per alcuno; vi è solo una battaglia tra simili, che si disputano un palcoscenico, shakespeariano angolo di mondo, come fossero insetti in ignara attesa dello spillone dell’entomologo. E la battaglia culmina in una sintesi quasi hegeliana, che demonizza il classico e santifica il blues, e che sembra sussurrare alle nostre orecchie: che voi siate musicisti classici o bluesmen, che voi disponiate del vostro strumento secondo le leggi dello spartito o secondo lo spirito dell’improvvisazione, che voi invochiate in vostro soccorso le forze del Bene o quelle del Male, in musica il vincitore resta sempre Lui. E anche se vi credete liberi e affrancati grazie alle vostre doti e alla vostra tenacia, quando giunge il finale e cala il sipario rassegnatevi poiché rimarrete sempre e comunque suoi schiavi.

Satana

Pietro Bonometto – BIO

Pietro Bonometto, medico ospedaliero, vive e lavora tra Padova e Venezia.

Pietro Bonometto, medico ospedaliero, vive e lavora tra Padova e Venezia.

Musicista, compositore e polistrumentista, è particolarmente legato alla musica strumentale del Settecento viennese (Haydn, Beethoven), ma anche a blues e rock anni 60-70. Scrittore da sempre appassionato alla narrativa di ogni genere e periodo storico, ma anche attento cultore di storia delle arti figurative, di cinema e di saggistica storica e scientifica, ha letto alcuni racconti (“Invenzioni”, “Il Predicatore”) come voce narrante con accompagnamento musicale agli incontri culturali della Foresteria Valdese, Palazzo Cavagnis in Venezia.

Ha partecipato a due edizioni del Premio Calvino, ottenendo recensioni positive per la raccolta “Finalmente soli (ovvero come imparammo ad amare la mascherina)”; partecipa all’edizione attuale con il romanzo “Bùgio delle selve” e la raccolta “Arcana Venezia”.

Scrivi un commento