Colore e forma al tempo di Vermeer

di Pietro Bonometto

Fu con una certa ansia che suonai il campanello di casa della fidanzatina dell’università. I suoi genitori erano appena rientrati da un viaggio culturale dalle parti dei Paesi Bassi, e poiché il padre della mia morosetta era persona molto versata nelle arti figurative dovevo tenermi pronto a una sorta di esame sui piccoli presenti che aveva scelto per me.

Gli oggetti che estrassi con voluttà tremante dalla saccoccia dei regali furono un libro sulla pittura di Vermeer redatto dal celebre esperto Arthur Wheelock Jr; una scatola di conchigliette Guylian; e un sacchetto di plastica. Fu quest’ultimo il regalo che apprezzai di più.

Sì, perché non si trattava di un sacchetto qualsiasi: era un sacchetto che proveniva direttamente dal bookshop della Mauritshuis dell’Aia, e che decisi di incorniciare e di conservare con cura, e lo posseggo ancora, poiché porta raffigurato quello che ritengo il capolavoro del Maestro assoluto del Secolo d’oro olandese.

Già conoscevo Vermeer e la sua Ragazza col turbante – conosciuta anche come La ragazza con l’orecchino di perla, per quanto da tempo si sia convenuto che il vistoso orecchino che si intravvede al lobo sinistro non fosse una perla ma un prodotto di vetreria, soffiato forse da qualche Mastro Vetraio di Murano. Qualche tempo prima, seguendo i suggerimenti di un Professore di Neurologia esperto in afasie e disturbi della memoria, avevo dato l’attacco alla lettura integrale della Recherche, ed era stato Proust, che avevo letto in modo barbaro e distratto, a informarmi dell’esistenza e delle opere dell’Artista del colore perfetto. Ma nonostante abitassi a cento metri dall’ingresso delle Gallerie dell’Accademia, patria dell’urlo nero della Maddalena nell’ultima Pietà di Tiziano, dovettero passare alcuni anni prima che includessi tra le mie passioni proibite anche lo studio delle arti figurative: in famiglia la rigida cultura scientifica paterna proscriveva come inutile e ridicola qualsiasi manifestazione del pensiero o della realtà che non fosse immediatamente riducibile a un’equazione.

La ragazza col turbante viene creato intorno al 1665, per quanto la datazione delle opere di Vermeer sia sempre dubbia. Solo tre dei suoi quadri, La mezzana, Donna con bilancia e L’astronomo, recano una datazione precisa. La data del nostro potrebbe essere quindi anticipata di qualche anno, o addirittura posticipata, poiché alcune sfumature dei profili e certi tratteggi del colore lo accostano alle opere più tarde, come la Ragazza con il cappello rosso o la Suonatrice di chitarra. Si tratta di un tronie, che è termine olandese dell’epoca per “faccia”, derivato forse dal francese tronche; ovvero di una rappresentazione di una persona a mezzo busto o a busto intero, ma senza riferimento personale al soggetto raffigurato, a differenza del ritratto propriamente detto. I tronien vanno inclusi tra i dipinti “di genere” che, spinti e valorizzati dall’emergere sul mercato delle nuove committenze borghesi, acquisirono particolare diffusione in quel luogo e periodo storico.

Del quadro, annoverato tra i beni di proprietà della famiglia Vermeer anche dopo il 1675, anno di morte dell’Artista, si persero però le tracce fino al 1881 quando venne acquistato a un’asta pubblica dal collezionista Arnold Des Tombe – per due fiorini e trenta centesimi: i centesimi erano dovuti per la commissione. Il Des Tombe era stato avvedutamente consigliato dallo storico dell’arte Victor de Stuers, che aveva riconosciuto la mano senza lasciarsi ingannare dal pessimo stato di conservazione. Nel 1903, alla morte del collezionista, l’opera venne donata per lascito testamentario alla Mauritshuis, dove venne sottoposta ad accuratissimo restauro prima di poterne recuperare il colore sepolto sotto strati di fuliggine e sudiciume.

Da allora il fascino della Ragazza col turbante rapisce artisti, cultori e dilettanti, sia per le stupende fattezze e per la delicatezza dello sguardo, intinto di purezza e semplicità ma anche del languore di una fanciulla che per la prima volta si sta affacciando al mondo, e che seppure quasi colta di sorpresa dall’occhio del pittore sa comunque colmare di un senso di sfuggente eternità l’intensa modestia del suo accennato sorriso a labbra appena aperte; sia per il mistero che circonda il soggetto e le circostanze della produzione dell’opera, non a caso accostata alla Gioconda fino a gratificarla del nome di “Monna Lisa del Nord”.

Al quadro, e ad una possibile sua genesi, vengono dedicati a cavallo del secolo un romanzo e il film tratto da esso, entrambi intitolati “La ragazza dall’orecchino di perla”. La pellicola, che esce nel 2003 per la regia di Peter Webber, narra la vicenda della giovane Griet, servetta adolescente di Delft che viene assunta come domestica dalla famiglia Vermeer. Nonostante la palese ostilità di Catharina, moglie del pittore, a malapena stemperata dalla rude familiarità dell’altra domestica Tanneke e soprattutto dalla sommaria benevolenza della suocera di Vermeer, Griet entra poco a poco nelle grazie dell’artista, che dapprima se ne serve come aiutante nel proprio atelier; quindi, stimolato anche da una malcelata rivalità con il ricco mecenate Van Rujven, il cui unico scopo è però sedurre la ragazza, decide di ritrarla all’insaputa della gelosissima consorte, facendole per di più indossare gli orecchini di lei. Ma Catharina, in seguito alla delazione della figlioletta, scopre l’inganno e, colma di indignazione, dopo aver tentato invano di distruggere il dipinto caccia di casa Griet, e la giovane se ne va dopo aver sperato fino all’ultimo di essere difesa dal pittore, che ama di un amore prossimo alla venerazione, e che le farà recapitare come ultimo regalo proprio gli orecchini da lei indossati nel dipinto.

Scarlett Johansson nel personaggio di GRIET – “La ragazza dall’orecchino di perla” – Film del 2003 per la regia di Peter Webber

Il film ottenne un successo insperato, incassando in tutto il mondo oltre trenta milioni di dollari a fronte di un budget di dieci milioni, e nel complesso ottenne critiche positive, totalizzando un indice Rotten Tomatoesdi 73%. Tuttavia vennero sottolineati da molti critici il depotenziamento e l’ammorbidimento dell’intensa fusione di passione personale e artistica insita nel romanzo. Con molta appropriatezza, Sandra Hall del Sidney Morning Herald scrive del film che “a causa del feticismo di Peter Webber per ogni dettaglio si esce dalla proiezione come curati e guariti grazie alla sua bellezza. Ma quando l’effetto tranquillizzante se n’è andato, ci si interroga sui rischi non presi e sulle opportunità mancate”. Ed Elvis Mitchell del New York Times conferma l’impressione della collega definendo il lavoro un “melodramma senz’anima, riempito dei silenzi nostalgici che giungono dopo un sospiro”.

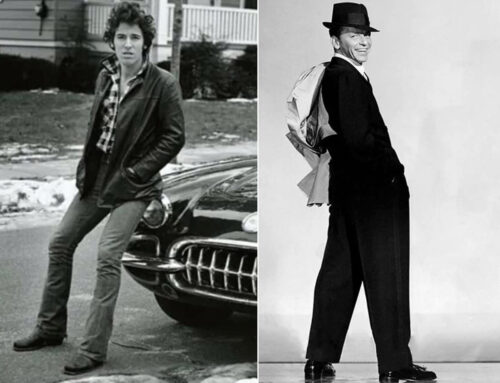

Gli attori protagonisti non hanno bisogno di presentazione.

Il ruolo di Vermeer viene affidato a Colin Firth, e nessuno potrebbe essere più adatto dell’attore inglese a rappresentare la parte dell’artista duro, tenebroso e un po’ ingessato, sul tipo del Mark Darcy del “Diario di Bridget Jones” (libero adattamento da “Orgoglio e pregiudizio” di Jane Austen. Firth recitò anche in una versione televisiva del romanzo, sempre ovviamente nel ruolo di Darcy). Il curriculum di Colin Firth è ricchissimo di notevoli interpretazioni cinematografiche e finanche teatrali (interpretò personaggi di Shaw, Schnitzler, Griboyedov e Eugene O’Neill). Lo conosciamo dalle sue partecipazioni in “Paziente inglese”(1996), “Shakespeare in love” (1998), “Il discorso del re” (2010: personifica nientemeno che Giorgio Sesto d’Inghilterra), e perfino “Mamma mia!” (2008: è uno dei tre fidanzati di Donna/Meryl Streep). Ma Firth è anche un grande frequentatore di Oscar Wilde, avendo interpretato ruoli in tre pellicole ispirate allo scrittore inglese (“L’importanza di chiamarsi Ernest” del 2002; “The Happy Prince” del 2018; e ovviamente il “Dorian Gray” di Oliver Parker del 2009, a testimoniare la propensione dell’attore alle narrazioni legate a dipinti scabrosi e conflittuali).

Scarlett Johansson e Colin Firth – “La ragazza dall’orecchino di perla” – Film del 2003 regia di Peter Webber

Per la parte della giovane Griet viene reclutata una giovanissima Scarlett Johansson, all’epoca non ancora ventenne e reduce della parte della tenera neolaureata americana che, sola e spaesata in un albergo di Tokyo, affianca e seduce in “Lost in Translation” Bill Murray, matura star cinematografica in declino. La Johansson interpreta Griet con intensità e dedizione, esaltata dai severi silenzi (pur da protagonista pronuncia di fatto pochissime battute, al punto che si prova un curioso straniamento nel sentire la sua timida voce), dai primissimi piani del suo volto dall’incarnato acqua e sapone e dalle labbra tumide e rugiadose, dalla personale ritrosia che le impone di non esporre i lunghi e morbidi capelli ramati, celati sotto la cuffia candida della fantesca del Nord; al punto che quando il pittore, quasi di nascosto, riesce a coglierla a capo scoperto, si prova la sensazione perfino dolorosa dell’involontaria epifania di una nudità preziosa. Sono ancora a venire i tempi della musa di Woody Allen (da “Match Point” del 2005 a “Vicky Cristina Barcelona” del 2008), dell’eroina fantascientifica di “Lucy” del 2014 o di “Ghost in the Shell” del 2017, o della trasfigurazione in Natasha Romanoff, ovvero la Vedova Nera, nei numerosi e tumultuosi episodi tratti dai fumetti della Marvel(“The Avengers” del 2012 ottenne con la modesta cifra di un miliardo e mezzo di dollari il nono incasso record della storia del cinema); nonché del titolo, ottenuto sia nel 2006 che nel 2013, di donna più sexy del pianeta secondo la rivista Esquire.

Va ammesso che la Johansson non pare esteticamente il volto più adatto, vista la sua sostanziale difformità con quello della fanciulla del dipinto; la prima scelta per la parte di Griet era stata Kate Hudson, che successivamente rifiutò per “divergenze artistiche” portandosi via anche Ralph Fiennes che doveva interpretare Vermeer. Tuttavia il restante cast brilla proprio per coerenza con le suggestive figure di Vermeer: in particolare Joanna Scanlan personifica una Tanneke spaventosamente sovrapponibile alla notissima Lattaia, e perfino Essie Davis ricorda molto da vicino le forme femminili del Soldato con ragazza sorridentee della Donna che legge una lettera davanti alla finestra, che molti critici ritengono ispirate proprio alla vera Catharina. E infine Judy Parfitt incarna una eccezionale Maria Thins, suocera del pittore: burbera, acida e pragmatica, pronta ad allearsi con il genero perché questi possa condurre a termine le proprie opere anche a detrimento della dignità della moglie, ma anche ad assecondare le prepotenti velleità seduttive di Van Rujvenverso un’indifesa Griet.

Colin Firth e Essie Davis – “La ragazza dall’orecchino di perla” – Film del 2003 regia di Peter Webber

Il romanzo da cui è tratto il film è a sua volta considerato uno dei capolavori di Tracy Chevalier, scrittrice ed editor cresciuta tra Washington e il Maryland e trapiantata professionalmente in Inghilterra all’Università della East Anglia. Il libro è un notevole esempio di letteratura a presa immediata, che rinuncia con sapienza a sofismi inutili allo scopo, come l’analisi o l’evoluzione psicologica dei personaggi, i quali sono invece tratteggiati come figure a tutto tondo, ognuno di loro quasi un tipo narrativo; che pesca a piene mani nei colori e nelle forme di Vermeer per ricostruire una Delft fin troppo congruente con le immagini del pittore; e che imbastisce una carsica storia d’amore inespresso da parte di Griet, ricambiato da Vermeer con la sola inesausta brama di spremere dalla propria creatività un ritratto della fanciulla artisticamente perfetto. Eppure alcuni tocchi della Chevalier rivelano la scrittrice di razza. Sono azzeccatissimi alcuni riferimenti a particolari storico-pittorici, come l’immagine della carta geografica cancellata dalla parete, noto ripensamento del pittore nel dipingere la Donna con collana di perle; la descrizione delle mani rappresentate nei quadri come fossero cosa viva; l’insistenza sulla tonalità di azzurro del vestito di Catharina. Ma soprattutto ciò che colpisce sono certe descrizioni del rapporto conflittuale tra protestanti e cattolici, questi ultimi filtrati dall’interiorità di Griet, protagonista in prima persona, che coerente con la sua educazione calvinista li vede come essenzialmente sudici (il sozzo bancone del macellaio di fiducia della famiglia, il polveroso disordine nell’atelier) o addirittura viziosamente misteriosi (riuscitissima la descrizione della camera oscura, definita “trucco del demonio o mistero dei cattolici”).

Tracy-Chevalier_la scrittrice del romanzo_“La Ragazza dall’Orecchino di Perla”_Film del 2003 regia di Peter Webber

Ed effettivamente ciò che il film riesce a esprimere, evitando di smarrirsi nello stucchevole clichédell’amore impossibile tra allieva e maestro, è proprio la fascinazione esercitata su Griet dalla domus cattolica in cui ella si trova a servire. Per via del loro ostinato, e ostentato, regionalismo, nei Paesi Bassi del diciassettesimo secolo rimaneva la propensione a una visione tollerante della pratica religiosa. La fede calvinista aveva fornito agli Olandesi la forza di volontà per sopravvivere alle armate spagnole, ma di fatto quando scemò la minaccia fisica immediata il clero si spogliò del potere conferendolo alla magistratura; la chiesa si rassegnò ad accettare un ruolo di sorveglianza in campi come il commercio alla domenica, le fiere e i mercati, le feste pagane come il giorno di San Nicola e la moda dei capelli lunghi e ricci. Pertanto, sia nel romanzo che nel film, le uniche manifestazioni di chiusura religiosa vengono proprio dalla servetta e dalla sua famiglia, a partire dalle raccomandazioni materne alla figlia di mantenersi pura dalle sconcezze liturgiche dei padroni.

Giovanni Calvino_il Calvinismo

Eppure, se Griet nella pellicola rimane sempre rigida e arroccata nella sua solenne sobrietà calvinista, è proprio l’ambiente in cui è immersa a rivelare la meraviglia sensoriale del cattolicesimo rispetto al calvinismo.

Il merito di tanta rivelazione è da ascrivere alla magistrale fotografia, curata dal portoghese Eduardo Serra, già fedelissimo di Claude Chabrol ma anche responsabile della fotografia in “Le ali della colomba” di Ian Softley (1997, da Henry James), in “Unbreakable” di Shamalayan (2000, con un Bruce Willis per una volta immortale e quindi fisiologicamente impossibilitato… a prenderle), e noto ai più per il suo contributo agli ultimi due episodi del tormentone di Harry Potter. Non a caso, per questa partecipazione Serra ottenne la nomination agli Oscar e ai British Academy Awards, vinse agli European Film Awards e al Camerimagepolacco (rana di bronzo) e ottenne il premio della critica delle omonime Associazioni di Los Angeles e San Diego e del Festival Internazionale di San Sebastiàn. Il merito di Serra è principalmente quello di aver trasferito su pellicola con geniale perfezione tutta l’intensità di colore di Vermeer, dai rossi potenti agli intensi gialli, dal profondo blu oltremare ai bianchi opachi e quasi contaminati di peccato. La sontuosità colorifica così ottenuta trasfigura la soggettiva meraviglia della giovane servetta al cospetto della pittura del Maestro, ma anche il suo essenziale e spaesato sbalordimento di fronte agli eccessi della domus cattolica, riuscendo in tal modo a convertire quel sentimento inespresso che è cuore del romanzo nel perpetuo e vertiginoso abbagliamento che sommerge l’inerme Griet rimasta senza aiuto né difesa.

Eduardo Serra – Direttore della Fotografia

Viceversa la regia, curata da un one-hit wonder come Peter Webber (unici suoi altri exploit “Hannibal rising” del 2007, quinto stanco episodio del franchising televisivo di Hannibal Lecter, dal quale si chiama fuori perfino il paradigmatico Anthony Hopkins; e il deludente “Emperor” del 2012 con Tommy Lee Jonesnel ruolo impegnativo del Generale MacArthur) non pare sempre appropriata, si dimostra a volte pesante o approssimativa, eccede nei silenzi di Griet ma anche nelle sfuriate stravolte di Catharina o nelle ottuse blandizie della suocera a Van Rujven, e soprattutto fallisce nell’inquadrare la timida ma decisa prospettiva intravista nel romanzo con gli occhi, i “grandi occhi”, di una Griet innamorata in una casa ostile. E con la stessa ostensione, in chiusura di film, del dipinto finito, inizialmente come sfocata immagine “di quinta” ma successivamente come inquadratura diretta nel salone del mecenate, Webber, per dirla con Sandra Hall, perde una preziosa opportunità di rispettare la soggettività di Griet, che sarebbe stata meglio espressa se il quadro non si fosse mai neppure intravisto: come invece intuisce la Chevalier, che fa ammettere alla giovane di non aver mai potuto ammirare il quadro terminato.

Scarlett-Johansson-e-il-regista-Peter-Webber-sul-set-de-‘La-Ragazza-con-l’Orecchino-di-Perla’_w

Ma se romanzo e film sono incentrati sull’indubbio amore di Griet per Vermeer, in che termini si può descrivere il rapporto inverso? In altre parole, il pittore si innamorò del suo soggetto o davvero se ne servì solo a scopo artistico? E, per estendere la domanda, come scelse il soggetto?

Le notizie sulla vita di Johannes Vermeer sono abbastanza stringate. In particolare, quasi nulla si conosce sul suo apprendistato, o sul suo metodo di lavoro. Come per quegli artisti sfiorati dalla grazia divina, o magari marchiati da un patto diabolico siglato col sangue, la pittura di Vermeer nasce già sostanzialmente perfetta, per quanto gli storici dell’arte, appassionati dei capelli spaccati in quattro, preferiscano distinguere tre periodi nel suo percorso artistico; e, con l’eccezione dei primi tre lavori a impronta religioso-mitologica, il Cristo in casa di Maria e Marta, la Prassede e la Diana, i suoi quadri esprimono una stupenda eppur multiforme regolarità di soggetti e ambienti, che lo rende il rappresentante più tipico della floridità visiva del Seicento olandese. Nessuna testimonianza di apprendistato di bottega, nessun disegno preparatorio, solo complesse e non sempre conclusive analisi ai raggi X: non c’è nulla che possa rivelarci l’intimo percorso di crescita che ha condotto a tanta perfezione.

Neanche la vita personale del Maestro pare includere elementi pittoreschi o particolarmente estrosi. Gli atti più strenui della sua esistenza furono forse la lotta per superare l’iniziale opposizione di Maria Thins e quindi la conversione al cattolicesimo per impalmare Catharina Bolnes. La restante documentazione ci presenta un pittore dai ritmi lentissimi di produzione, con poco più di una trentina di dipinti di attribuzione certa; per confronto, di Rembrandt si contano almeno trecento quadri. Fu comunque un professionista sufficientemente apprezzato e influente da essere nominato nel 1662 decano della Gilda di San Luca. Ma il suo status economico risentiva del fatto che la professionalità dei Pittori nell’Olanda del Seicento non era mai remunerata quanto avrebbe meritato. Il mercato era reso uniforme e stabile dal commercio di oggetti d’arte, e la produzione rimaneva così legata a tipi fissi. Tuttavia i prezzi sul mercato erano generalmente bassi. Un buon ritratto poteva rendere una sessantina di fiorini, quando un bue ne costava novanta: al colmo della sua fama Rembrandt ricavò dalla sua Ronda di notte la cifra stratosferica di milleseicento fiorini. L’inflazione di dipinti sul mercato, e il conseguente crollo dei prezzi dell’arte, costringeva gli artisti dell’epoca a guadagnarsi da vivere altrimenti: e così un Van Goyen commerciava in tulipani, uno Hobbema era esattore, un Van der Velde aveva un negozio di telerie, uno Jan Steen era bettoliere. Molti pittori erano anche commercianti di opere d’arte. Le pareti delle dimore dell’epoca erano spesso stipate, ricoperte di dipinti, che costituivano sia un elemento decorativo sia uno status symbol del proprietario dell’abitazione: una delle dimore storiche di Amsterdam, la Bartolotti-huis, di proprietà del ricchissimo banchiere e direttore della Compagnia delle Indie Occidentali Willem Van der Heuvel, esponeva oltre cinquanta dipinti solo nei saloni del piano terra.

La_Ronda_di_notte_di_Rembrandt_van_Rijn

Anche Vermeer integrò con il commercio i profitti della propria produzione, e fu proprio il crollo del mercato seguito all’invasione da parte della Francia nel 1672, e la successiva crisi personale, a portarlo a morte, dopo una vita che si suppone per quanto non florida almeno tranquilla, senza eccessivi sommovimenti personali, economici e tantomeno amorosi o affettivi. È certamente difficile desumere dai pochi documenti quante unità componessero la servitù di casa Vermeer. Ma la servetta che poco a poco prende corpo e spirito nell’animo e nella vita del Maestro costituisce una vicenda che risulta poco credibile; e non solo a noi.

La latitanza di notizie rende la vita di Vermeer poco, o forse molto, romanzabile. Al di là delle congetture di Tracy Chevalier, di questo si era accorto quello che fu forse il più grande romanziere francese di ogni tempo.

L’attenzione che Marcel Proust dedica al Maestro di Delft fluttua tra due estremi, riprodotti nei due personaggi che nella Recherche offrono i riferimenti più profondi al pittore: Odette De Crécy e lo scrittore Bergotte. Odette, una cocotte, anzi l’archetipo proustiano della cocotte, pone a Swann che ne deve vergare una biografia la domanda “tutta femminile”, se Vermeer avesse mai amato una donna; e poiché Swann le conferma di non saperne nulla si disinteressa di quel pittore. Bergotte, l’intellettuale, anzi l’archetipo dell’intellettuale (i personaggi nella Recherche sono spesso strutturati come archetipi, sono quasi incarnazioni o meglio leit-motifs della loro funzione principale: Odette è la cortigiana e Bergotte è lo scrittore, come Vinteuil è il musicista o Elstir è il pittore), come suo ultimo atto si trascina a museo ad ammirare il petit pan de mur jaune della Veduta di Delft, esempio di assoluta perfezione formale ch’egli non ha mai saputo raggiungere nei suoi scritti; e di fronte all’angolino di muro esala l’ultimo respiro.

Marcel Proust

D’altronde Proust negava ogni ruolo alla biografia per la comprensione dell’opera d’arte, poiché, per citare Contro Sainte-Beuve, l’opera d’arte era per lui “il prodotto di un io diverso da quello che si manifesta nelle nostre abitudini”. Ma allora, se di Vermeer rimane solo l’esempio delle sue opere e nulla della sua arte si può desumere dalla sua vita, cosa ci può rivelare la Ragazza col turbante che non siano generici riferimenti alla dubbia identità della fanciulla ritratta?

Nel dipinto, la giovane volge il capo di tre quarti all’indietro, da sopra la spalla sinistra, come se fosse stata sorpresa da qualcuno, o colta in un momento di quiete interrotta. Una sola altra opera di Vermeer, la Donna che porge una lettera alla signora, cattura un momento privo di quell’aura di tranquillità tipica delle altre sue figure, di solito quietamente occupate dai loro pensieri o dalla loro attività. Ma nella Ragazza col turbante, per quanto la giovane esibisca un moto di sorpresa, e il lieve sorriso, appena perplesso, denota una sorpresa piacevole e non certo preoccupazione come nella Donna che porge una lettera, non ci è dato sapere da cosa questa sorpresa dipenda. La ragazza è sola, e la sua solitudine accentua il senso di mistero: di fatto, tra tutte le opere di Vermeer questa è forse la più misteriosa, o comunque la meno immediatamente interpretabile.

Johannes-Vermeer_Donna-che-porge-una-lettera-alla-signora

La giovane ha il capo avvolto in un turbante azzurro, che dal vertice si prolunga in una lunga coda gialla che le cade fin oltre le spalle. Poco ci indica però la scelta del turbante al posto di un cappello, o magari della canonica cuffietta delle domestiche olandesi. Non è escluso che il turbante volesse evocare un certo alone di esotismo, forse in riferimento al frangente storico-commerciale seicentesco dei Paesi Bassi e all’enorme estensione verso Oriente del loro impero. Anche Proust richiama spesso i preziosismi cinesi dell’arte di Vermeer: nel Seicento, le porcellane cinesi bianco-azzurre cominciavano a fare la loro apparizione sulle tavole dei ricchi Olandesi, e i dipinti rappresentavano frequentemente tavole imbandite con oggetti esotici (pare che in realtà i commercianti cinesi rifornissero i mercanti europei solo dei loro scarti di produzione). Forse addirittura il turbante potrebbe essere stato un riferimento al committente del quadro, magari un rappresentante di rilievo della Compagnia delle Indie Orientali.

Un altro aiuto interpretativo ci può giungere appellandoci alla mediazione, frequente in Vermeer e confermata da un esperto come Panofsky, di allegorie tratte dalla Nova Iconologia di Cesare Ripa. A Vermeer doveva essere familiare una porzione consistente del ricchissimo campionario allegorico di “imagini fatte per significare una diversa cosa da quella, che si vede con l’occhio”, come l’erudito umbro definisce la propria opera nell’edizione padovana corretta e accresciuta del Pasquardi (1630). Ne sono esempi dipinti programmatici come l’Allegoria della pittura, che da Ripa cita Clio e la Fama (la tromba, come “la descrive Virgilio”), acquisisce l’immagine della maschera (in riferimento alla Comedia, alla Imitatione, alla Pittura), e soprattutto l’azzurro della veste, che richiama la Poesia (l’azzurro, o blu oltremare, costosissimo derivato del lapislazzuli, è uno dei colori tipici della tavolozza di Vermeer). Anche nella Ragazza col turbante è disposto un certo numero di indizi tratti dall’Iconologia. Il volto della fanciulla, dalle perfette proporzioni, richiama sfera e compasso della Bellezza; la veste d’oro richiama la Bontà; il capo coperto infine la Modestia. E infine ci sono quegli occhi, quei bellissimi grandi occhi, come giustamente li evocano sia la Chevalier sia Webber, due delicati tocchi di purissimo bianco, ricolmi di uno sguardo dolce ma penetrante, timido ma sicuro, carnale ma eterno: come fa presente Ripa nell’Origine d’Amore, la quale “deriva dall’occhio, dal vedere… gli occhi sono come fenestre dell’anima… Amore per le fenestre degli occhi entra nel petto nostro”.

Insomma, la nostra fanciulla è bella, buona, modesta e i suoi occhi sono fonte d’amore. C’è di più?

Certo: per cominciare, c’è il colore. Una delle caratteristiche della pittura di Vermeer è certamente l’uso regolare, perfino intensivo che il Maestro fa dei colori primari sottrattivi. Abbiamo già citato l’importante prevalenza del blu oltremare: qualsiasi opera di Vermeer ne è improntata. Ma anche il rosso, un rosso forte, sontuoso è spesso dominante nei suoi dipinti, e al riguardo dobbiamo elogiare un’altra volta l’acuta capacità di osservazione di Eduardo Serra; certe sue sequenze della casa illuminata e quasi abbagliata dal focolare, che quasi riflette la sua foga dalle pareti, o certe sue riproposizioni delle ricche stoffe rutilanti tratte in linea diretta dall’intenso colore dei dipinti sono davvero appropriatissime: chapeau. E per finire il giallo, testimone di innumerevoli elementi fondamentali come il libro nell’Allegoria della pittura, la veste della Lattaia, l’elegante corpetto nella Donna che legge una lettera, per non dire dell’angolo, del lembo di muro del panorama di Delftche sigla definitivamente il destino di Bergotte.

Johannes Vermeer Allegoria della Pittura

Tuttavia tutti questi dipinti immergono il colore primario nel calderone di una tavolozza ben più ricca e varia. Diverso è il caso della Ragazza col turbante. Sì, perché con l’eccezione del tenerissimo incarnato del volto, qui l’immagine pare scomporsi nei soli colori primari. Il giallo e il blu del turbante. Il giallo ocra, appena virato al marrone, della veste. Il rosso delicato delle labbra semiaperte, vagamente splendenti alla luce che incide da sinistra. E ovviamente il bianco, il bianco degli occhi, quel bianco che include in sé ogni altro colore. La Ragazza col turbante è dominata dai colori primari, i colori primari pare ne forniscano un preciso programma identificativo, come fossero un suggerimento per l’interpretazione del suo più intimo linguaggio. Del resto, i colori primari di Vermeer donano ai suoi dipinti una base costante, solida, un centro di gravità, come robusti pioli di una scalinata che conduce all’Empireo visivo, sono un punto fermo quasi galileiano, proprio come in musica le tre note dell’accordo di tonica, quella triade preponderante in moltissimi dei temi di Beethoven. E il biancore degli occhi, che assomma in sé l’origine d’amore, non ne è che l’accordo conclusivo, nel quale si genera la preziosa sintesi, la summa esoterica.

Ma la Ragazza col turbante propone un altro colore fondamentale del quale va assolutamente colta l’importanza, che va al di là della semplice rappresentazione di maniera del tronie: ed è il nero del fondale. Sono rarissimi in Vermeer i fondali neri: solo altri due dipinti hanno sfondo nero, e non presentano invece i ricchi fondali tipici della sua pittura, e si tratta del Ritratto di giovane donna (lo stesso soggetto della Donna con liuto) e proprio della Donna che porge una lettera alla signora. Ma in queste altre due opere i colori primari sono più sfumati, o sono immersi in un contesto cromatico diverso. Il fortissimo nero nella Ragazza del turbante invece costituisce un contrasto deciso con il colore della giovane, e anche con il messaggio di bontà, bellezza, modestia e amore che il suo volto e il suo sorriso vogliono trasmettere.

Johannes Vermeer Ritratto di giovane donna

Tale contrasto chiama alla mente l’interpretazione che dell’opera diede il poeta ucraino-polacco Adam Zagajevski, autore della poesia “La ragazzina di Vermeer”. Nel breve componimento il poeta, oltre a enfatizzare le “labbra rosse morbide e lucide” e il “turbante blu”, declama: “…sei tutta luce / e io sono fatto d’ombra. / La luce guarda l’ombra dall’alto / con tolleranza, forse con pietà”. Zagajevski individua quindi come fondamentali il potere e l’influsso dell’ombra, del buio, del nero retrostante, che assume la forma basilare di un silenzio primordiale, di un mondo prima del mondo, di una nuova Genesi prima del biblico Bereshit, quando ancora le tenebre ricoprono l’abisso e lo spirito divino aleggia sulle acque. E tanta oscurità è in contrasto quasi cosmogonico con il biancore degli occhi della fanciulla, quegli occhi che sono quindi simbolo, perché no, dell’amore divino che crea il mondo servendosi della materia nella sua sostanza, o meglio nelle infinite possibilità del colore primario.

Adam Zagajevski

Si è spesso sostenuto che nella pittura del Seicento olandese le scene di genere nascondessero simbologie rintracciabili nella letteratura moralizzante, ma, se anche lo stesso Panofsky suggerisce che il significato simbolico sia completamente assorbito dalla realtà, altri critici hanno parlato di simbolismo nascosto dietro sembianze realistiche legate all’approccio visivo, empirico, che dominava nella società dell’epoca.

Infatti, oltre alla materia, simboleggiata dall’uso dei colori primari, nel quadro è fornita anche la chiave simbolica della forma, della conoscenza.

La chiave nascosta che ci introduce al sottilissimo pensiero cosmogonico di Vermeer si trova proprio in quel simbolo particolare che dà la sua caratteristica al dipinto: quella perla che risalta come terzo tocco di bianco. La perla risplende al lobo della giovane proprio come un terzo occhio, come una sorta di occhio della conoscenza. Dalle notizie sulla vita di Vermeer non ci è dato sapere quanto fossero influenti nell’epoca sua le notizie sulla ritualità orientale, e se, come giungevano le merci, giungessero in Olanda anche informazioni sulle tradizioni religiose ed esoteriche di quei paesi lontani ma sempre più vicini. Sappiamo che nell’induismo e nel buddismo il terzo occhio, o ajna, è considerato il centro della percezione, e come tale, quando viene risvegliato, aumenta la coscienza e soprattutto trascende in un regno superiore, svelando la visione del futuro e motivando ad andare oltre la mondanità. Il colore che riflette questo concetto è l’indaco, dalla tonalità prossima proprio a quel blu oltremare che Vermeer amava tanto.

Viene quindi da chiedersi se, al di là di chi fosse storicamente la ragazzina di Vermeer (una modella? una servetta, come immagina la Chevalier? perfino una delle sue figlie?), il pittore non abbia usato la sua bellezza, la sua modestia e il suo sguardo amoroso come medium esoterico per comunicarci la propria visione dell’universo, instillandola in quello che è il suo quadro più bello e più immediato, ma anche più misterioso e fatato.

Johannes_Vermeer_Autoritratto

Pietro Bonometto – BIO

Pietro Bonometto, medico ospedaliero, vive e lavora tra Padova e Venezia.

Pietro Bonometto, medico ospedaliero, vive e lavora tra Padova e Venezia.

Musicista, compositore e polistrumentista, è particolarmente legato alla musica strumentale del Settecento viennese (Haydn, Beethoven), ma anche a blues e rock anni 60-70. Scrittore da sempre appassionato alla narrativa di ogni genere e periodo storico, ma anche attento cultore di storia delle arti figurative, di cinema e di saggistica storica e scientifica, ha letto alcuni racconti (“Invenzioni”, “Il Predicatore”) come voce narrante con accompagnamento musicale agli incontri culturali della Foresteria Valdese, Palazzo Cavagnis in Venezia.

Ha partecipato a due edizioni del Premio Calvino, ottenendo recensioni positive per la raccolta “Finalmente soli (ovvero come imparammo ad amare la mascherina)”; partecipa all’edizione attuale con il romanzo “Bùgio delle selve” e la raccolta “Arcana Venezia”.

Scrivi un commento