L’ Inferno come seduta psicoanalitica ante litteram

Prof. Manuela Racci

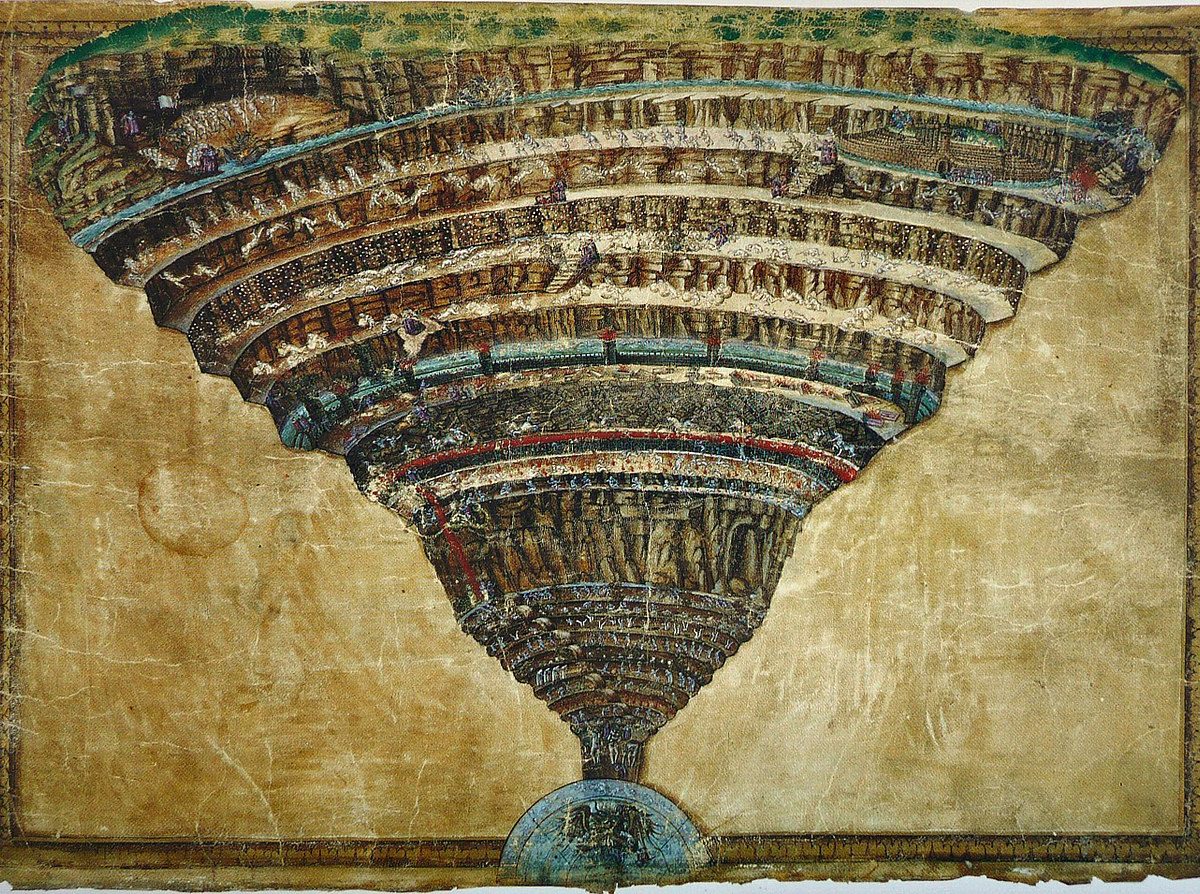

Dante e il suo capolavoro costituiscono quel guadagno per il sempre che, nei momenti di crisi profonda e di vero stravolgimento delle certezze umane, momenti di DERIVA COLLETTIVA di fronte all’abisso dell’imprevisto che mette a nudo la PRECARIETA’ e la FRAGILITA’ umane, TORNA e ci tende la mano, per riportarci verso la riva, naufraghi impauriti e storditi dall’ONDA improvvisa del MALE. Le motivazioni di questa modernità sono tante, ma un collante si impone e supera la frantumazione della diversificata esegesi dantesca, un collante tenace, già indicato dallo stesso Dante, che fa della “Divina commedia” un vero picco solitario che non consente paragoni, una sintesi del passato e un vestibolo del futuro: si tratta del significato cosiddettoANAGOGICO del testo, cioè simbolico-spirituale, quello più importante che raccoglie e fonde tutti gli altri e che fa sì che il racconto dantesco sia , in prima istanza, UN VIAGGIO INTERIORE, una discesa di psicanalisi ante litteram dentro gli spettri dei propri demoni , dentro il buio del proprio inferno, per poi risalire verso il proprio Purgatorio, cioè la dolce luce dell’accettazione di sé, del perdono, dell’ascolto interiore e dell’attesa, fino al volo verso il proprio Paradiso, verso lo splendore del proprio sé interiore, l’epifania della LUCE e la visione interiore finalmente appagante. Il tutto con una “benzina” speciale: quella dell’AMORE, l’amore inteso come vera espansione dell’anima. La “Divina Commedia”, in quest’ottica, è davvero il POEMA DELDESIDERIO, il desiderio di rivedere le stelle (ogni cantica si chiude con la parola stelle !!!), quindi, il desiderio di AMARE nel modo giusto, di imparare ad amare, qui, hic et nunc, per non rimanere soffocati dal TAEDIUM, dalla noia e dall’angoscia, per non essere travolti dall’ACCIDIA, dal male di vivere, per trovare una risposta al perché accorato dell’uomo colpito dal dolore, ricalibrando nel modo giusto tutti i sentimenti , per“cucire” col filo giusto il “buco” dell’anima e far tacere quell’intima scontentezza che ci inchioda all’infelicità, alla perenne insoddisfazione. Si comprende allora la centralità imprescindibile della cantica infernale, in un percorso terapeutico di cura sui: l’Inferno di Dante rappresenta il momento in cui siamo chiamati a fare i conti con noi stessi, ad aprire gli occhi, a ridestarci. Certo, nei momenti difficili tutti vorremmo scappare e non affrontare il guado, andando subito verso “il lieto colle”, verso la luce, ma sarebbe troppo facile. Prima bisogna scendere giù, avere coraggio, estirpare, pulire srotolare, sciogliere i nodi. Tra le tante “farmacie esistenziali” conosciute e usate, quella dantesca è sicuramente la più fornita, completa ed eternamente attuale: calandosi dentro la voragine infernale, Dante, portando se stesso, prende per mano tutti noi. La sua discesa è anche la nostra: dentro il buio della propria anima, là dove dormono i propri demoni, la paure paralizzanti, là dove si alimentano le colpe, i rimorsi , noi, insieme a lui e grazie a lui, incontriamo la nostra Ombra con cui dobbiamo fare assolutamente i conti. Dunque l’Inferno di Dante è l’inferno del nostro abisso interiore, e il poeta è lì a ricordarci che l’Ombra va affrontata, attraversata, poiché è l’unico modo per addomesticare il male che si annida in tutti noi, anche là dove non crederemmo mai potrebbe essere. Per cui, gli spiriti incontrati sono in realtà tanti specchi in cui Dante si riflette, e noi con lui: l’uomo in cammino si specchia in loro, affondando gli occhi dentro quelle buie sfaccettature che abitano il sottosuolo, quelle tentazioni, quel fascino oscuro del male che la mente, vigile e abile a rimuovere, mai ammetterebbe! Riconoscere le proprie cadute, quei lati del carattere che mai ammetteremmo, significa poi lasciarli andare per alleggerire il peso dell’anima. Si pensi ad esempio agli iracondi immersi nel pantano della palude Stigia, presi dalla furia che li fa picchiare tra di loro con tutto il corpo: mani, piedi, testa e denti. Mentre Dante sta attraversando tale fiume melmoso insieme a Virgilio, sulla barca del demone Flegiàs, all’improvviso si erige una montagna di fango, un vero colpo di scena, sotto l’abile regia del poeta, che fa trasalire il lettore.”

La Divina Commedia Inferno_23_Eugène-Delacroix-1798-1863-La-barca-di-Dante-1822

Mentre noi corravam la morta gora,

dinanzi mi si fece un pien di fango,

e disse: «Chi se’ tu che vieni anzi ora?».

E io a lui: «S’i’ vegno, non rimango;

ma tu chi se’, che sì se’ fatto brutto?».

Rispuose: «Vedi che son un che piango».

E io a lui: «Con piangere e con lutto,

spirito maladetto, ti rimani;

ch’i’ ti conosco, ancor sie lordo tutto».

Allor distese al legno ambo le mani;

per che ’l maestro accorto lo sospinse,

dicendo: «Via costà con li altri cani!».

Lo collo poi con le braccia mi cinse;

basciommi ’l volto, e disse: «Alma sdegnosa,

benedetta colei che ’n te s’incinse (Inferno, VIII)

Si tratta di Filippo Argenti, di cui le solite note dicono che fosse un uomo violento e iroso, esponente di parte nera, quindi un avversario politico di Dante, guelfo bianco, e che forse ne avesse appoggiato l’esilio e la confisca dei beni; qualcuno sostiene che se ne fosse impossessato e si parla anche di uno schiaffo dato al poeta. Ma sono solo ipotesi, non ci sono documenti storici ad avvallare tutto questo. E in ogni caso, anche fosse così, Dante qui sembra troppo spietato , non è mosso a compassione neppure di fronte al verso “Vedi che son un che piango”, anzi ribatte duramente e con disprezzo dicendo “Con piangere e con lutto/ spirito maladetto, ti rimani; ch’io ti conosco…”. Cosa mai ha fatto il povero Argenti? Tra l’altro Dante lo colloca nella parte più alta dell’Inferno, nella zona dove sono puniti i peccati più lievi: sappiamo bene che l’imbuto rovesciato infernale è strutturato in modo tale che più si scende e si restringe, più aumentano l’entità della colpa e quindi il dolore e lo strazio della pena. Come a dire che Filippo Argenti non è poi un gran peccatore. Ma accettiamo pure che Dante sia spinto a tanto disprezzo e spietatezza da un risentimento personale profondo: quello che non torna e che non si può accettare con una spiegazione normale è la reazione di Virgilio! Niente può giustificare la sua lode, l’abbraccio che regala a Dante (UNICO ABBRACCIO in tutto il viaggio!), il bacio e le parole “Alma sdegnosa/ benedetta colei che’n te s’incise”, parole di sapore evangelico che paragonano Dante a Cristo! Ci sembra troppo! Sarebbe una blasfemia. Allora solo il significato anagogico scioglie l’enigma: qui è chiaro che ci troviamo di fronte a uno di quei passaggi danteschi strani, di quel dire tra le righe: è il mistero della forza dell’omissione, del non detto ed è proprio lì che si annida il vero senso del messaggio. Filippo Argenti è Dante, è uno degli spiriti immondi che albergano in lui: è la sua ira e il suo orgoglio, poiché Dante era famoso per essere tale. Quindi la sua crudeltà è solo verso se stesso. Quel potente TI CONOSCO rivolto al dannato è un indizio chiaro del fatto che Dante ha riconosciuto il male che si annida nel suo cuore, uno dei suoi spiriti immondi più potenti, più forti e restii ad abbandonare la sua anima, inchiodandolo alla selva oscura. Solo in quest’ottica si spiegano l’abbraccio e il plauso esagerato di Virgilio, di solito sempre così trattenuto e temperante: Dante è riuscito nell’impresa più ardua e coraggiosa: guardarsi allo specchio, guardare in faccia il male, attraversarlo, affrontarlo per prenderne consapevolezza. Dire ‘Sì, sono stato questo’ senza giustificazioni. Solo così si va oltre. Inoltre, volendo portare a compimento la forza terapeutica di questo “quadro infernale”, il lettore attento, con l’intelletto sano, deve volgere attenzione anche agli altri spiriti immersi totalmente nel fango, sotto gli iracondi, e visibili solo per le bollicine del loro gorgogliare: gli accidiosi. Dante non ci propone un episodio drammatico come quello di Filippo Argenti: si limita a descrivere con distacco e pochi versi quella condizione. Questo significa che, guardandosi allo specchio, sa con onestà di non essere un accidioso, una ‘debolezza’ che non gli appartiene, che non lo coinvolge. Ma la funzione dello specchio resta comunque ed è di capitale importanza per il lettore. L’accidia, uno dei sette vizi capitali, è stata definita, insieme all’ignavia, il peccato del silenzio: splendida definizione!Chi può dimenticare il quadro drammatico dentro cui Dante immortala gli ignavi??! Non essendo degni neppure dell’Inferno, li ha collocati nell’Antinferno, condannandoli a una pena orribile e spietata: nudi, corrono dietro a un’insegna bianca, punti da insetti e versano lacrime e sangue. Il contrappasso è chiaro: chi è preso da apatia di fronte al bene o al male, chi non ha idee proprie e non ha lottato per quelle, come se non avesse coscienza e non fosse vivo, per l’ eternità corre dietro a un vessillo e versa lacrime e sangue. Così per l’accidioso: c’è un silenzio esteriore e interiore che occulta il male e perciò lo rende possibile e gli consente di radicarsi: l’accidia allora è sinonimo di negligenza, disinteresse, indolenza, INDIFFERENZA, una pericolosa inerzia spirituale; Dante definisce gli accidiosi tristi, chiusi nel loro torpore squallido. E’ geniale il contrappasso: svogliati, indifferenti, pigri, insoddisfatti, lamentosi, hanno sprecato il prezioso tempo della vita, non hanno riconosciuto la bellezza della vita, non usando la facoltà straordinaria della parola e della vista, quindi sono ETERNAMENTE sotto il fango, nessuno li vede se non per quel pullulare di bollicine causato dalla melma che li strozza. Di tutta quella bellezza di parole, gesti, azioni che avrebbero potuto dire e fare, resta solo un lamentoso gorgogliare. La pena rappresentata ha un valore simbolico: gli accidiosi, come gli iracondi, esprimono uno dei tanti modi che l’uomo mette in atto per perdere se stesso; in fondo anche l’accidia ha in sé una forma di rabbia però repressa, trattenuta dentro: ognuno di noi, nel corso dell’esistenza, può rischiare di inoltrarsi in queste “regioni” pericolose; l’importante è accorgersene e uscirne in tempo.

La Divina Commedia Inferno_24_Gustave Dore – Inferno Canto 8 L’Anima di Filippo Argenti

L’accidia “scolpita” nei versi infernali danteschi, che avrà tanta fortuna critica fino a chiamarsi inettitudine, male di vivere, nausea, consegna dunque un messaggio importante : non possiamo fermarci al limitar di questa soglia, chiuderci in questa inerzia , in questa seducente INDOLENZA e starci dentro, sguazzandovi appunto, in una sorta di VOLUPTAS DOLENDI, il piacere del dolore. Saremmo un po’ vittime compiaciute. Presa consapevolezza della caducità del tutto, del fatto che siamo precari, fragili e il tempo ci travolge con la sua ruina, abbiamo IL DOVERE MORALE di dare un volto a questo apparente vuoto o non senso dell’esistenza. Il filo con cui cucire quel buco dell’anima che ci rende inquieti e insoddisfatti, svogliati e deboli nell’eterna indecisione, è quello del riflettere, dell’accettare senza scappare, del risollevarsi, rimboccarsi le maniche e cercare il senso, qualunque esso sia!!! Bisogna dare prima di tutto dignità umana a questo viaggio così breve : essere svegli, vigili, coraggiosi, scendendo dentro se stessi, con il desiderio sempre di tornare a rivedere il cielo. Il filo di Dante ci insegna che il viaggio può avere una sola direzione: VERSO L’ALTO!!! E i beni materiali, le cose di questo mondo , anche nobili come l’amore e la fama, non è che non vadano amati!! Anzi, sono strumenti, viatici per giungere a quella che è la nostra realizzazione finale, ma diventano peccato nel momento in cui si fanno ossessivi, totalizzanti, una fruizione perenne, poiché invece di essere un mezzo per giungere ad un Altrove, si trasformano in un frenetico scopo. Allora l’infelicità è garantita. Dentro le dinamiche dell’universo infernale dantesco, sia l’iracondo che l’accidioso hanno come amica la RABBIA, l’odio verso la bellezza del creato, verso l’armonia della vita, non riconoscono il canto, la musica dell’esistenza, sprecando così il dono dell’intelletto.

Un altro “quadro infernale” si impone alla nostra attenzione per la sua forza plastica, inducendoci ad andare oltre “il velame de li versi strani”: quello dell’indimenticabile selva dei suicidi che ci porta poi all’incontro con il caro maestro Brunetto Latini. Dante e Virgilio, nella loro discesa infernale, sono giunti nel VII Cerchio, quello dei violenti, diviso in tre zone: nella prima vi sono i violenti contro il prossimo, immersi in un fiume di sangue; nella seconda i violenti contro se stessi, i suicidi, incarcerati dentro una boscaglia di pruni contorti e spinosi.

Il paesaggio è spettrale, un bosco triste di piante secche che sono i corpi dei peccatori puniti: il contrappasso inventato da Dante è uno dei più tragici: chi getta via il proprio corpo e lo umilia suicidandosi, per l’eternità avrà un corpo vegetale! Terribile poi il gesto di Dante che spezza un ramo da cui escono sangue e una voce straziante che si lamenta! L’anima racchiusa dentro quell’albero fosco è quella di Pier delle Vigne, segretario dell’imperatore Federico II, in Sicilia nel XIII secolo, suicidatosi perché accusato ingiustamente di tradimento; lui, così fedele e devoto, non sopportò la vergogna di quell’ingiuria. E qui la funzione dello specchio è potentissima: uscire di scena per mezzo del suicidio e’ la tentazione più forte e seducente soprattutto quando la vita sembra solo punirti e schiaffeggiarti e siamo certi che lo stesso poeta a lungo meditò su questo tema, schiacciato sovente dal peso dell’esilio. Spesso ci dimentichiamo che allora l’esilio era un provvedimento che colpiva l’individuo nella sua più profonda dimensione antropologica e psicologica, poiché l’aspetto più terribile dell’esiliato non consisteva tanto nella confisca dei beni e nella pena capitale in caso di ritorno, quanto nella mutata condizione della sua vita quotidiana, cioè isolamento e solitudine. L’esiliato, così, cessava di essere membro di una comunità e diventava un rinnegato, senza alcun diritto, una sorta di fantasma dannato senza identità, su cui tutti potevano impunemente esercitare la persecuzione! Possiamo dire davvero che Dante ha conosciuto la destabilizzante condizione del “diverso”, dell’emarginato’. Dante è prima di tutto un uomo, non un eroe leggendario, un santo o un profeta! NO! Un uomo che vive, agisce, parla da uomo immerso nelle sue contraddizioni e nei suoi dolori e soprattutto nella sua volontà di mettere a confronto tutta la sua vita con il DESTINO e TRASFORMARSI. Qui sta l’insegnamento di Dante. Cosa vuol dirci attraverso lo specchio di Pier delle Vigne? Il cancelliere di Federico II è un uomo fedele e giusto che però ha fatto un gesto ingiusto contro se stesso: “ingiusto fece me contra me giusto”; l’invidia dei cortigiani l’ha fatto cadere in disgrazia, accusato ingiustamente, presso l’amato signore che l’ha condannato; allora è chiaro che questo uomo di cultura, nobile d’animo e fedele, è una controfigura del poeta: come è stato giustamente osservato ciò che Federico II fu per Piero, Firenze fu per Dante. L’evidente consonanza di destini crea la forte suggestione di questo canto sul lettore attento. Se si legge “bene”, si avverte quanto dolore ci sia nel cuore dello stesso Dante, quanti pensieri di farla finita abbiano abitato l’animo del poeta nei momenti più bui ed umilianti dell’esilio. L’attrazione è potente e la si coglie attraverso l’accorata pietà che Dante prova per il cancelliere suicida e che risuona di una intensità rara. Ma bisogna vanificare quella parte pesante che opprime, quell’ombra pericolosa va strappata e superata. Dante ci riesce; come è solito fare, fa uno scatto improvviso e si stacca dal personaggio con cui si identifica. Riesce a entrare così a fondo nelle pieghe della vicenda umana di Pier delle Vigne perché ben conosce quel momento estremo della vita; quindi innanzi tutto è autentico, è coerente, sa quello che dice perché lo ha attraversato. Però poi, a differenza del suo personaggio-maschera, trova una via d’uscita. E’ lì a dirci: “Lo so, è umano pensarci e magari poi farlo, ti capisco, il peso è insostenibile, ma coraggio, vai oltre, trasforma, sii resiliente, poiché non basta essere un uomo virtuoso, nobile, fedele, pieno d’ingegno; ci sono una MISURA diversa e un METRO che non si fondano solo sulla virtù, ma su altro”.

La Divina Commedia Inferno_25_Gustave_Doré_The_Inferno_Canto_13

E anche la terza parte del cerchio dei violenti, il sabbione infuocato, fornisce al lettore un’ulteriore chiave terapeutica: un rovente sabbione, su cui scendono continue falde di fuoco, ospita tre gruppi di anime, i violenti contro Dio (i bestemmiatori), quelli contro l’arte (gli usurai) e i violenti contro-natura (i sodomiti); questi ultimi in particolare, nudi e indifesi, corrono senza sosta sotto il fuoco che piove su di loro e brucia i loro volti. E proprio qui, in questa condizione misera e umiliante, Dante colloca l’amato maestro. La famosa ‘stranezza’ è data dal fatto che Dante esprime tanto affetto e ammirazione per il venerando maestro, eppur non lo salva, relegandolo a siffatta umiliazione :

“Così adocchiato da cotal famiglia,

fui conosciuto da un, che mi prese

per lo lembo e gridò: «Qual maraviglia!».

E io, quando ’l suo braccio a me distese,

ficcai li occhi per lo cotto aspetto,

sì che ’l viso abbrusciato non difese

la conoscenza sua al mio ’ntelletto;

e chinando la mano a la sua faccia,

rispuosi: «Siete voi qui, ser Brunetto?».

E quelli: «O figliuol mio, non ti dispiaccia

se Brunetto Latino un poco teco

ritorna ’n dietro e lascia andar la traccia».

I’ dissi lui: «Quanto posso, ven preco;

e se volete che con voi m’asseggia,

faròl, se piace a costui che vo seco».

(…)

I’ non osava scender de la strada

per andar par di lui; ma ’l capo chino

tenea com’uom che reverente vada.

(…)

Ed elli a me: «Se tu segui tua stella,

non puoi fallire a glorioso porto,

se ben m’accorsi ne la vita bella;

(…)

ché ’n la mente m’è fitta, e or m’accora,

la cara e buona imagine paterna

di voi quando nel mondo ad ora ad ora

m’insegnavate come l’uom s’etterna:

e quant’io l’abbia in grado, mentr’io vivo

convien che ne la mia lingua si scerna”

La Divina Commedia Inferno_19_Brunetto Latini e il rovente sabbione, su cui scendono continue falde di fuoco

Il verso “Siete voi qui, ser Brunetto” è uno di quelli memorabili che restano fissi nella memoria di tutti. Sembra quasi che Dante voglia spingersi oltre il possibile, quando lo prega con tutte le forze di fermarsi con lui a parlare e addirittura di volersi sedere accanto a lui; e visto che la schiera dei dannati non può arrestarsi per decreto divino, allora gli cammina accanto chinandosi, mettendosi al suo livello, col capo chino… E’ come se , esagerando in questi atteggiamenti, volesse scusarsi per averlo messo all’Inferno, quasi a dirgli “Caro maestro, io non ti disprezzo, perdonami”. Con quella espressione’ la cara e buona imagine paterna’ spiazza tutti! Dante è come se lo considerasse un padre!! E’ disposto a tutto pur di compensare il maestro! Anche questo verso è stupendo, perfetto e aiuta a comprendere ancor di più la complessità e la pregnanza del forte legame affettivo, la commistione di sentimenti familiari, intimi: in questo canto, come in tanti altri , il mondo di Dante, il palcoscenico della sua vita sbucano fuori con forza plastica irresistibile, facendo risuonare tutte le corde interiori coinvolte; la sua storia diventa la nostra storia, il suo fatto personale si fa universale. E allora, perché Brunetto è lì? Cosa rappresenta per Dante e di Dante? Quindi per noi e di noi?

Se si leggono bene i versi, Dante non usa mai il termine ‘sodomiti’. Brunetto Latini e tutte le anime che corrono come lui sotto le falde di fuoco, (sono tutti uomini di cultura) vengono definiti violenti contro-natura,coloro che “spregiarono” natura. Intanto, primo punto, da nessuna parte, cronache, testimonianze dirette dell’epoca, troviamo prove della sodomia di questi personaggi; secondo punto, Dante utilizza il termine sodomiti per indicare una schiera di anime nel Purgatorio, all’interno della cornice dei lussuriosi, quindi colloca la sodomia nel luogo in cui si “punisce” la lussuria, ma come purificazione temporanea per poi accedere al Paradiso; detto in parole semplici, Dante salva i sodomiti!Terzo punto, se comunque li considera lussuriosi, e lussuriosi in modo tale da non avere speranza per il loro eccesso, perché non metterli nell’Inferno, nel cerchio dei lussuriosi, quello di Francesca? Siamo di fronte a una interessante e feconda ‘stranezza’ dantesca. Tra l’altro i sodomiti nel Purgatorio sono posti nell’ultima cornice, quindi sono in alto, lassù, vicino alla salvezza, come a dire: è il peccato più lieve!, E’ chiaro che si va in confusione. Ma se siamo lettori con gli intelletti sani e andiamo oltre il velame de li versi strani capiamo che qui c’è altro e che quindi bisogna affidarsi a Dante, solo a lui e alle sue parole. Chi sono in realtà questi violenti contro-natura? Facciamo parlare il testo, ascoltiamo la parola dantesca che mai è casuale, ma, in un seducente torneo interpretativo con cui Dantegioca con noi, essa “squaderna” tutto il suo misterioso potenziale fino a suggerirci qui, in questo punto, che forse non si tratta di sodomia sessuale, fisica, da prendersi alla lettera, ma di sodomia metaforica. La parola in questione è NATURA: cosa intende Dante per NATURA? Dante più volte nelle sue opere, comprese quelle cosiddette “minori”, dalla “Vita Nova al Convivio”, usa l’aggettivo naturale, inteso come ciò che è istintivo, ma non nel senso che gli daremmo noi, cioè legato ai sensi, alle viscere, come qualcosa di irrazionale, ma nel significato di ciò che segue la propria natura, la propria essenza, quello che ognuno è in modo costitutivo, intrinseco; non è il carattere, l’indole, ma l’impronta che l’anima ha nel momento in cui esce dalle mani di Dio. E tale natura, per natura, si muove verso l’alto, è di per sé BUONA, tende alle stelle, al cielo, al porto “nel gran mare dell’essere” , cioè al ritorno a Dio; non è un caso che sia il maestro Brunetto a dirgli “Se segui la tua stella, cioè la tua vera natura, non puoi fallire”. Dunque, la colpa di Brunetto, come di tanti letterati, uomini edotti e acculturati, è di essere andato contro-natura, cioè contro la sua MENTE, la sua ANIMA, la sua vera natura umana che tende sponte verso l’alto, verso un BENE superiore spirituale e di averla invece piegata verso orizzonti meramente mondani, materiali, condizionati dal bisogno di fama e notorietà. E questa è lafunzione /specchio di Brunetto: se c’è qualcosa che seduce lo stesso Dante, lo tenta e lo ammalia è la sete di conoscenza, l’appagamento che viene dal sapere e la lusinga della fama, della gloria: Brunetto è un’altra maschera di Dante, un pezzetto della sua personalità, quella, che per altezza d’ingegno, tende a farsi tracotante, schiacciata troppo verso il basso, verso una dimensione solo umana, senza un rilancio verso l’ulteriorità. Al contrario del maestro, l’opera di Dante “vive” ancora perché è uno slancio verso la verità, verso Dio. Dante ha rischiato la metaforica fine del maestro: ecco il perché del suo coinvolgimento emotivo. C’è una terzina al centro del Paradiso, perfetta per dimostrare il vero significato della “sodomia” di Brunetto e direi il senso del viaggio di Dante: in quel gioco straordinario di specchi e di rimandi speculari che Dante crea, tessendo segrete corrispondenze e richiami “strani”, nel XV Canto della terza cantica, (e si noti bene anche qui, con Brunetto Latini, siamo nel XV Canto), Dante incontra il suo trisavolo Cacciaguida. I parallelismi sono numerosi e vanno considerati come “spia” semantica per capire appieno il SENSO del messaggio di Dante: a entrambi i personaggi dà del VOI, Dante viene chiamato da entrambi figlio e figliuol e a tale affetto risponde con l’espressione “cara imagine paterna” e “padre mio”; entrambi gli profetizzano l’esilio doloroso e il suo distacco dai partiti politici: solo un cieco non vedrebbe che qui Dante è come se ci chiamasse ad aguzzare l’intelletto per comprendere che Cacciaguida porta a compimento l’episodio di Brunetto e il vero significato. La terzina poi ai versi 135-137 è la chiave finale “ Bene è che sanza termine si doglia/ chi, per amor di cosa che non duri/etternalmente, quello amor si spoglia”: che meraviglia queste parole!!! Sono apparentemente slegate dal contesto, perché il trisavolo sta parlando d’altro: poi ecco la frase chiarificatrice che è per Brunetto, è una risposta a lui”: è bene che si addolori senza posa, chi, per amore verso cose che non durano per sempre, rinuncia all’amore per Dio!” Le ultime parole del maestro a Dante erano state” Sieti raccomandato il mio Tesoro (cioè il suo libro) nel qual io vivo ancora, e più non chieggio”: Brunetto è concentrato solo sulla sua opera da cui ha tratto fama, non sa andare oltre e Dante, pur amandolo tanto, non può seguirlo.

La Divina Commedia Inferno_26_Brunetto Latini

Brunetto con il suo “rivoluzionario” significato anagogico ci rende consapevoli di essere giunti al NODO del poema, perché Brunetto Latini ci sta portando dritti dritti a Ulisse e Cavalcanti…

Non c’è lettore dantesco che non conosca i celeberrimi versi danteschi e che non si senta attratto prepotentemente dall’eroe greco che ha sedotto generazioni di artisti. E’ un personaggio moderno, affascinante, non ha paura; seduce il suo coraggio di andare oltre i limiti sfidando il divieto divino: è l’audacia di chi cerca, di chi, affamato di conoscenza, di desiderio di scoperta, si mette metaforicamente dentro il mare “aperto” e va verso l’ignoto. C’è indubbiamente nell’Ulisse di Dante un gesto d’amore per l’umanità, per allargare i confini della conoscenza umana. Ed è ben lontano da Odisseo, eroe greco protagonista del poema omerico che, invece, TORNA A CASA! Il suo viaggio è circolare, si chiude, poiché è connotato da una partenza e da un ritorno: il suo peregrinare è un “nostos”, un viaggio di ritorno, caratterizzato dal dolore per la strage e l’ecatombe della guerra di Troia. Ulisse, l’eroe greco multiforme, assetato di conoscenza, pronto a sfidare Polifemo, Scilla e Cariddi, ad ascoltare il canto delle Sirene, mortale per gli uomini, grazie alla sua astuzia, questo Ulisse in continuo movimento fisico, in realtà con la mente è fisso, immobile, inchiodato a quello scoglio che lo chiama: ITACA, la sua casa e con lei gli affetti profondi: il padre, il figlio, la moglie. L’Ulisse dantesco, invece, decide di volgere la nave verso quell’Oltre, quel viaggio estremo che seduce e affascina, DA SOLO, senza una guida. In lui non ci sono ansia e desiderio di ritorno, ma euforia, curiosità inquieta e spavalda : “né dolcezza di figlio, né la pieta/ del vecchio padre, né ‘l debito amore lo qual dovea Penelopé far lieta”. Sono i tre grandi sentimenti familiari, intimi che gli uomini assetati di avventura, di fama, abitati dal demone del NOMADISMO esistenziale, CALPESTANO!!! Ecco, ci siamo: Ulisse ha dimenticato il volto dell’amore; galvanizzato e giustificato dalla sua sete di conoscenza che egli ritiene NOBILE, ha messo da parte gli affetti più importanti, quei sentimenti poderosi che invece sono il richiamo e la salvezza dell’Ulisse omerico. Dante con lo specchio di Ulisse ci sta dicendo che non è sbagliato mettersi in viaggio per cercare, è il modo che fa la differenza, come a dire: c’è viaggio e viaggio. L’Ulisse di Dante non vuole guide, è talmente avido di conoscenza che non ascolta la voce del cuore: c’è in lui una brama di sapere così ardente e tirannica da soffocare ogni altro sentimento umano; il desiderio di tornare a casa, al sicuro, viene visto quasi come qualcosa di non eroico ; per cui sponte rinuncia alla dolcezza e alla sicurezza della famiglia, e si tuffa nel folle volo. Quindi la vera colpa di Ulisse non è il desiderio di conoscenza in sé, ma il fine, è la direzione che è sbagliata, poiché MANCA L’AMORE! Se il desiderio di sapere, di per sè giustissimo, è tale da far dimenticare gli affetti più cari, non può essere auspicabile: significa che c’è qualcosa di sbagliato, è un anelito ad una conoscenza fuorviante, poiché l’unico sapere cui si dovrebbe anelare è quello spirituale, quello indirizzato verso l’alto. Per questo Ulisse è forse la maschera più autentica e completa di Dante, quella che riassume tutte le altre incontrate: la curiositas dell’eroe greco rappresenta la più grande tentazione che fino alla fine avvolge il poeta nelle sue spire: strapparla, staccarla da sé è faticosissimo. Mai come in questo canto infernale Dante aveva manifestato tanta ansia e tanto desiderio di poter parlare con un’anima: “Maestro, assai ten priego/ e ripriego, che ‘l priego vaglia mille, / che non mi facci de l’attender niego”. Come non avvertire la singolarità e la suggestione di queste parole rivolte a Virgilio? E’ come se ci dicesse: “ Caro lettore, fai attenzione, perché qui è in gioco qualcosa che tocca le corde più profonde del mio essere e della mia vita e quindi qualcosa che ha che fare col destino dell’uomo”. Fino all’ultimo è come se Dante fosse lì su quella nave, insieme ad Ulisse, sgorgato dal cuore del grande eroe greco; e poi, con il solito scatto finale, “un colpo di reni” estremo e pericoloso, balza via da quell’imbarcazione, scende da quella nave, abbandonando la seducente destinazione. E così si salva. Difficile staccarsi da Ulisse anche per noi: c’è una parola–chiave potentissima: “vincer potero dentro a me l’ardore / ch’i’ ebbi a divenir del mondo esperto, /e delli vizi umani e del valore”. ARDORE: una parola tutta dantesca , perché quell’ARDORE domina e soverchia l’animo del poeta. Specchiandosi in Ulisse, Dante riconosce questa sua “debolezza” prepotente e tirannica: quell’ansia divorante di voler esperire tutto, poiché per natura SIAMO caratterizzati da una mancanza primigenia, la malattia dell’infinito, è davvero la fotografia di Dante-uomo, e di tutti noi, è “figura” della nostra stessa esistenza. Ma cosa ci dice Dante, balzando giù in extremis dalla nave del “folle volo”? Ci dice che l’uomo, così facendo, chiuso nella sorda e cieca pretesa di non avere limiti, è destinato all’infelicità, all’insoddisfazione perenne che come un tarlo interiore rode e consuma e getta nella NOIA. C’è un’altra parola che PARLA e schiude il senso spirituale profondo della figura di Ulisse: andando un po’ indietro nel canto, al verso 79 comincia il discorso di Virgilio rivolto alla famosa doppia fiamma antica:

“O voi che siete due dentro ad un foco,

s’io meritai di voi mentre ch’io vissi,

s’io meritai di voi assai o poco

quando nel mondo li alti versi scrissi,

non vi movete; ma l’un di voi dica

dove, per lui, perduto a morir gissi”.

La Divina Commedia Inferno_27_A destra l’incontro con Ulisse e l’attempato Diomede_XXVI Canto

Ecco la parola che risuona di una modernità sconcertante: “PERDUTO”. Ulisse non si è smarrito, ma è perduto per sempre. I critici hanno colto dietro questo aggettivo un riferimento ai cavalieri dei romanzi cavallereschi che, partiti in cerca di avventure, non facevano più ritorno: il rimando è suggestivo e ci piace, ma forse c’è qualcosa di più, qualcosa di fortemente personale ed esistenziale: è l’alienazione di chi, in modo irrimediabile, ha perso se stesso ed è ciò che rischiamo di fare tutti, attraverso infinite modalità e disparati strumenti: la risultanza finale è sempre la stessa, perdere se stessi, il più grande atto di malafede nei nostri confronti. Quell’ardore se “usato” male porta alla perdita, al precipitare nella “selva oscura”. Ulisse, grande maschera dantesca, summa di tutte le altre, è là a dirci che non basta la grandezza a salvare l’uomo. Ad ogni personaggio nominato e che è parte intima dell’animo dantesco, il poeta lascia quell’umano valore che lo ha distinto in vita, quella passione, quella nobiltà d’animo che appartengono anche a Dante: ma ognuno di loro resta immerso in un’ infelicità profonda.

E guidati dalle connessioni dantesche e dalle segrete intermittenze, questa riflessione ormeggia fortemente un altro canto, uno dei più belli in assoluto in quanto in esso sbuca fuori con toni drammatici tutta la vita di Danteprima dell’esilio: un canto personale dall’inizio alla fine, ma proprio per questo un momento di respiro universale. E’ il X Canto, il canto degli eretici le cui anime giacciono in tombe arroventate, il canto di Farinata e di Cavalcante Cavalcanti. “O Tosco che per la città del foco/ vivo ten vai, così parlando onesto, piacciati di restare in questo loco” : che fascino hanno queste parole celeberrime dette dal grande Farinata, personaggio di spicco dei ghibellini nella Firenze del XIII secolo, colui che aveva guidato la battaglia di Montaperti travolgendo i guelfi fiorentini.

Dante, pur essendo suo nemico da un punto di vista politico, ce lo consegna immerso nella sua grandezza da tutti i punti di vista, tanto che i critici hanno definito questo momento come il canto dell’umana magnanimità; Dante ammira Farinata, ogni verso trasuda rispetto e venerazione, poiché è per lui un altro specchio fedele: il grande ghibellino riflette il Dante politico e la sua passione, il suo coinvolgimento in battaglie, lotte e scontri. E la lettura “esoterica” dei versi strani coglie qui un passaggio illuminante: assumendo come lente il simbolismo destra-sinistra, (simbolismo presente in quasi tutte le tradizioni: a destra stanno i buoni, da destra giungono il bene e la conoscenza, a sinistra stanno i dannati, ci sono il male, il buio). Notiamo che normalmente il cammino nell’Inferno di Dante procede sempre verso sinistra, mentre nel Purgatorio verso destra. L’unico caso in cui avviene il contrario, “stranamente”, è proprio qui, nell’incontro con Farinata. Dante indica che Virgilio si è volto “a la man destra” (Inf. IX,v.132); poi, terminato il colloquio, “mosse a man sinistra il piede” (Inf. X,v.133). Ma, nonostante tutta l’ammirazione del poeta, che rivede se stesso in quell’anima sdegnosa, non è la grandezza che salva l’uomo: ed è proprio il secondo personaggio, che all’improvviso si solleva in ginocchio dentro la tomba, a portare a compimento il senso del messaggio, anticipando la figura di Ulisse. “Mio figlio ov’è?” chiede gridando…è Cavalcante Cavalcanti, il padre di Guido, ma è come se ci fosse Guidolì, è lui il secondo protagonista e nella risposta che Dante darà c’è tutta la Divina Commedia, c’è il senso di tutto il viaggio, di tutta una vita. Guido, la cui ombra aleggia ovunque, inquieta e dolente, è la più grande anticipazione della maschera di Ulisse, l’uno rimanda all’altro e Dante dialoga con entrambi, come se parlasse a se stesso:“piangendo disse: ’Se per questo cieco/carcere vai per altezza d’ingegno,/mio figlio ov’è? E perché non è teco?”: sono versi che hanno fatto fremere generazioni di lettori: la disperazione di un padre che, convinto che suo figlio possa essere con Dante a compiere quello straordinario viaggio solo per la forza del suo ingegno, della sua elevata eccellenza, non vedendolo, fraintende la titubanza di Dante e crede che suo figlio sia morto. Il nodo è tutto in quell’espressione “altezza d’ingegno”: che tentazione per Danteconsiderarsi tale! La lettura anagogica ci restituisce tutto il mondo personale che qui si affaccia: irrompono i ricordi giovanili,le discussioni intellettuali, la grande amicizia tra i due poeti, interrottasi poi per concezioni lontane sull’amore e sull’anima. Lui, Guido, il primo amico, maestro di Dante, affascinante e venerando, ha condiviso con Dante quell’altezza, che ha sedotto e ammaliato entrambi. Ma ecco ora la risposta del poeta, risposta data al padre, in realtà è come se parlasse all’amico di un tempo: ”E io a lui:’ Da me stesso non vegno/ colui ch’attende là, per qui mi mena/ forse cui GUIDO vostro ebbe a disdegno”. Ecco la cifra del viaggio della vita, il motivo della rottura dolorosa dell’amicizia: da soli, facendo leva solo sulle proprie capacità intellettuali, sulla forza della ragione, sul proprio genio, non si va da nessuna parte; l’abbiamo già visto con Brunetto e con Ulisse; ci vuole una guida, l’aiuto di una virtù non umana, ma divina. Chi non rinuncia all’orgoglio intellettuale rischia l’eresia, diffusissima a Firenze tra i giovani intellettuali di cui Guido era il massimo rappresentante e di cui lo stesso Dante ha subito il fascino. Questo ci dice Dante, ci fa toccare con mano il rischio che ha corso.

La Divina Commedia Inferno_27_Cavalcante Cavalcanti

Immersi in questa terapeutica discesa nell’Inferno dantesco, inevitabile è allora arrivare a cogliere il senso profondo della catabasi di Dante.. e agglutinarlo in perle di luce. E allora versi unici, eterni, che galleggiano sospesi nella memoria di tutti, ci vengono incontro:

“Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende,

prese costui de la bella persona

che mi fu tolta; e ‘l modo ancor m’offende. 102

Amor, ch’a nullo amato amar perdona,

mi prese del costui piacer sì forte,

che, come vedi, ancor non m’abbandona. 105

Amor condusse noi ad una morte.

Caina attende chi a vita ci spense“.

Queste parole da lor ci fuor porte. 108

….

Noi leggiavamo un giorno per diletto

di Lancialotto come amor lo strinse;

soli eravamo e sanza alcun sospetto. 129

Per più fïate li occhi ci sospinse

quella lettura, e scolorocci il viso;

ma solo un punto fu quel che ci vinse. 132

Quando leggemmo il disïato riso

esser basciato da cotanto amante,

questi, che mai da me non fia diviso, 135

la bocca mi basciò tutto tremante.

Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse:

quel giorno più non vi leggemmo avante” (Inf. V)

Qui , in questi versi, in questo canto, in Francesca c’è la CHIAVE che ‘disserra’ e ci impone di ascoltare con le orecchie del profundus“

Ogni volta in cui ci ritroviamo ad aver a che fare con lei,l’emozione ci soverchia. Non c’è nome più vibrante nella letteratura italiana, di questo, posto da Dante all’inizio di un verso: “FRANCESCA….”: come tremano e fremono le sillabe. Un nome che sembra non finire, riempie l’aria reiterando la sua eco per sempre. Ognuno di noi è Francesca, ogni vero peregrino di Bellezza, ogni essere umano innamorato porta con sé, in qualche angolo del cuore, Francesca: una creatura dolce, colta, nobile nell’anima, rimasta giovane per l’eternità, che con tutto il suo essere sente ancora la passione che si agita in lei con forza indomita e la rimpiange!! E chi mai non ha provato un sentimento tale da segnare per sempre un destino? Quella felicità alogica, ubriaca, che azzera ogni ragionamento, ogni buon proposito, poiché un forza sconosciuta, prepotente spinge verso il desiderio di qualcuno, sbaragliando reticenze, resistenze e vanificando ogni regola?? La passione di Francesca, la cui forza ha stravolto l’aspetto razionale , ha fatto abdicare la ragione di fronte all’ ‘appetito’ dei sensi, quello che Dante definisce il talento: “intesi che a così fatto tormento/ enno dannati i peccator mortali/ che la ragion sottomettono al talento”, quel tormento d’amore che si concreta per contrappasso nell’afflizione di una bufera infernale eterna che affanna e travolge le anime dannate, senza posa. Ma che fatica accettare tale condanna! Che dolore lasciare Francesca in quel secondo cerchio! Le ragioni del cuore si ribellano ancora, pugnaci. Perché? Dove sta l’incanto di Francesca? La sua magia? E’ perché tutto comincia qui, con lei. Lei è il primo vero spirito infernale con cui Dante parla, è il primo incontro: dunque, il primo peccato con cui il poeta fa i conti è l’amore! Francesca è lì a dirci “L’amore è ovunque, la vita è un viaggio d’amore!” E l’amore, come forza primordiale, procede da ogni parte poiché è il motore dell’universo; e come ogni cosa, la sua fenomenologia è variegata: passione, amore familiare, amore terreno e divino, amore come buio e luce, come morte e vita. Ecco allora che la parola –chiave del poema ci viene consegnata già da Francesca: AMORE, la vera spinta che induce il poeta smarrito a compiere il suo viaggio di trasformazione. La Divina Commedia è un viaggio d’Amore, in quanto poema del DESIDERIO. Ma, al contempo, Francesca, con dolore, sembra suggerirci anche che c’ è amore e amore! Come infatti ci insegna Platone, c’è una scala dell’amore, un ORDO AMORIS, cha va dall’amore all’Amore, un cammino graduale, faticoso, doloroso, ma salvifico poiché è un procedere che necessita prima della discesa dentro il proprio inferno interiore, là dove si nasconde il primo gradino, potentissimo e terribilmente seducente: è il fascino dell’OMBRA, la malia dei sensi, dai cui tentacoli è molto faticoso liberarsi, poiché forse a volte ciò che ci soverchia e vince è l’inconfessabile volontà di non volerlo fare affatto, attaccati a quelle che Petrarca chiamava le catene d’oro. Se entriamo dentro il vero significato di Francesca, chiudiamo il cerchio, inanellando tutte le maschere precedenti di Dante, da Cavalcanti a Brunetto, da Ulisse al Conte Ugolino!

La Divina Commedia Inferno_28_Paolo_Francesca

In quel bacio assoluto tra i due amanti Dante è riuscito a realizzare una sorta di ‘miracolo’ linguistico-semantico perché il suo coinvolgimento è profondo, l’ implicazione come poeta e come uomo è altissima! Francesca esprime con il suo racconto l’attrazione seducente di una concezione dell’amore imbevuta di letteratura, la letteratura cortese, le regole del Dolce Stil Novo, secondo le quali chi è amato deve riamare (Amor c’a nullo amato amar perdona), poiché solo un cuore gentile si apre all’amore (Amor c’al cor gentile ratto s’apprende), ma è un amore che può portare alla Morte. E’ un universo tematico ed esistenziale che Dante aveva abitato e in cui aveva creduto, scrivendo e respirando quell’atmosfera amorosa, un sistema di valori e principi che sono stati suoi e che sono diventati anche di ogni lettore: da sempre ognuno di noi si è ritrovato nel racconto di Francesca, ha percepito qualcosa di familiare, ha ritrovato atmosfere conosciute. Per questo non è affatto facile prenderne congedo. Quel bacio e quel libro galeotto hanno sedotto generazioni intere: la vibrazione di quella scena cinematografica è un moto d’onda che sembra non abbandonarci. Si resta sospesi e incantati davanti a lei, sedotti da Francesca e dal suo carico d’amore. Dante davanti a lei si espone quasi come davanti a Beatrice: è un momento tutto suo, intimissimo, personale, ma, INCREDIBILMENTE, ha la forza di un ‘teatro’ di vita universale. Ma non possiamo salvare la FRANCESCA che è in noi, così come non potremmo salvare noi stessi, se non ci assumessimo la responsabilità consapevole dei nostri sentimenti e delle conseguenti azioni e se non amassimo comunque le nostre cadute. Qui è il nodo: Francesca non si assume mai la responsabilità dell’accaduto, la colpa è degli altri, di Gianciotto, suo marito che l’ha uccisa, dell’ amore che l’ha “presa” senza poter dire ‘no”, del libro galeotto. C’è perdersi e perdersi – l’abbiamo visto anche con Ulisse e il suo ‘essere perduto’– c’è un essere vinto ed essere vinto, un mi vinse e un ci vinsenell’amore e bisogna capirne la differenza.

La Divina Commedia Inferno_29_Gianciotto_Paolo_Francesca

Ed eccoci, allora, all’atto finale di questa grandiosa rappresentazione infernale: stiamo per calarci dentro il luogo più basso della voragine infernale, là dove si apre alla vista del visitatore il dramma del Cocito, il lago ghiacciato, spettrale invenzione del genio dantesco, che ‘ospita’, rinserrandoli nella rovente morsa gelata, i traditori, i peccatori per antonomasia, per i quali ogni pietà è davvero muta. Se la Divina Commedia è prima di tutto un viaggio interiore , qui davvero possiamo esperirlo fino in fondo: qui si consuma l’atto finale , il più drammatico, dello specchiarsi di Dante nei personaggi incontrati che ben sappiamo essere la personificazione delle varie facce del male, in modo tale da poter scrutare dentro se stesso, frugando nei meandri più nascosti e inconfessabili, senza indugio e pietà, senza concessioni e scappatoie. Lo scopo è prioritario e salvifico, al di là del dolore provato: RI-CONOSCERSI. E Dante qui sembra crudele e spietato come non mai: Perché cotanto in noi ti specchi? gli chiede un peccatore. Il poeta sta cercando in modo quasi ossessionato, chiede, vuole sapere chi siano quei dannati e arriva a maltrattare fortemente le misere anime poiché in loro la tendenza a non volersi palesare, a non dire i loro nomi è sempre più forte. Li minaccia pur di sapere chi sono e pur di guardarli dritti negli occhi. Certo! Difficilissimo ammettere di essere un traditore, è il peccato più spaventoso che un uomo possa confessare. E Dante DEVE sapere, VUOLE sapere se quel peccato gli appartiene oppure no! L’onta del sospetto è caduta su di lui. Quante accuse Dante ha ricevuto dai suoi detrattori! In questo caso, i guelfi bianchi fuoriusciti, suoi amici, dopo la strage subìta di Castelpulciano, nel 1303, ad opera del priore di Firenze Fulcieri di Calboli, accusarono Dante di essersi fatto corrompere dal denaro fiorentino e di aver fatto fallire l’impresa (Dante infatti, già esule, doveva negoziare l’aiuto del signore di Forlì, Scarpetta degli Ordelaffi, aiuto che risultò vano) e Dante, angosciato da tanto sangue innocente e ferito da tanta malafede da parte della sua fazione politica, decise di far parte per se stesso, tanto da diventar per tutti un ghibellino. Ecco allora l’alterco con un traditore immerso nel ghiaccio, nella cui testa Dante inciampa mentre cammina: l’atmosfera è sprezzante e ‘aspra’ e il battibecco sembra ricordare quello con Filippo Argenti, collocato non a caso all’inizio dell’Inferno. Si tratta del fiorentino Bocca degli Abati, il traditore per antonomasia, colui che aveva tagliato la mano al portabandiera dei Guelfi nella famosa battaglia di Montaperti. Il rifiuto del dannato a dire il proprio nome è pervicace e Dante, innervosito, gli strappa una ciocca di capelli, minacciandolo duramente! Perché tanta disumanità? Grande è la paura di Dante di trovare traccia nel suo cuore di quel misero peccato, avvertiamo tutta la disperazione del poeta e nello stesso tempo ammirevole è il suo coraggio di guardare fino in fondo e scoprire…scoprire che quel peccato non gli appartiene!! Che l’infame sospetto non rimanda a una sostanziale verità. Non c’è riconoscimento, non troviamo quel terribile Ti conosco!

La Divina Commedia Inferno_30_Franco-Ferraris-1932-Traditori-Bocca-degli-Abati

Ma ora Dante, arrivato nel cuore del Male, di fronte all’ultimo specchio interiore non può piangere, il suo viso è impassibile e privo di sentimento: ed ecco, infatti, che una voce, gli grida con dolore straziante: “Se non piangi, di che piange soli?” Solo questo verso basterebbe a far tremare il lettore , consapevole di essere giunto nel peggior inferno. Là, nella seconda zona ghiacciata, Antenora, che accoglie i traditori della patria, due anime dannate, avvinghiate per l’eternità dentro una buca, impattano nell’attenzione di chi procede, dando vita ad una delle scene più violente e crude, poiché

…io vidi due ghiacciati in una buca,

sì che l’un capo a l’altro era cappello;

e come ’l pan per fame si manduca,

così ’l sovran li denti a l’altro pose

là ’ve ’l cervel s’aggiugne con la nuca (XXXII, vv.126-129)

E’ forse la scena più ‘rapace’ della Divina Commedia, qualcosa di indicibile e intollerabile al sentire umano, ed è solo l’inizio! E la stessa risposta di Dante ci fa toccare con mano il peso reale di questa totale disumanità:

O tu che mostri per sì bestial segno

odio sovra colui che tu ti mangi,

dimmi ’l perché (vv.133-135)

Si noti la forza raggelante della parola odio posta all’inizio del verso e separata dal suo verbo (mostri) da un complemento di mezzo che diventa il catalizzatore semantico della frase, grazie a quell’aggettivo bestial che mette alla porta spiegazioni ulteriori: la scena che Dante ha davanti agli occhi è al punto tale animalesca e sconcertante che il poeta-viandante non chiede neanche il nome dei due dannati, colpito com’è dall’odio di quel mordere vorace, di cui vuole , invece, comprendere il perché. E, di rimbalzo, spiazzante e potente, ecco l’attacco del canto successivo, un incipit celeberrimo che nessun pennello o nessuna macchina da presa avrebbe potuto rappresentare meglio nella sua plasticità terribile e bestiale e nei suoi colori tetri: il lettore vede e sente come se fosse lì, catapultato davanti a tanto Male:

La bocca sollevò dal fiero pasto

quel peccator, forbendola a’capelli

del capo ch’elli avea di retro guasto ( XXXIII, vv.1-3)

Dante riesce sempre nel suo intento emozionale: sono i suoi sentimenti e con essi ci contagia per prepararci a qualcosa di tremendo e disperato, che supera ogni misura umana:

Poi cominciò: «Tu vuo’ ch’io rinovelli

disperato dolor che ’l cor mi preme

già pur pensando, pria ch’io ne favelli

Ma se le mie parole esser dien seme

che frutti infamia al traditor ch’i’ rodo,

parlar e lagrimar vedrai insieme.

Io non so chi tu se’ né per che modo

venuto se’ qua giù; ma fiorentino

mi sembri veramente quand’io t’odo

Tu dei saper ch’i’ fui conte Ugolino,

e questi è l’arcivescovo Ruggieri:

or ti dirò perché i son tal vicino.(vv.4-15)

Ecco palesati i nomi: il Conte Ugolino della Gherardesca, signore di Pisa e l’arcivescovo Ruggieri degli Ubaldini. Ma poniamo intanto l’ attenzione ai primi segnali linguistico-semantici disseminati da Dante in questi versi, senza perdere di vista la considerazione che le anime sono due, unite per sempre, una parla, l’altra no. Quel parlar e lagrimar vedrai insieme richiama, senza dubbio, il più dolce e malinconico dirò come colui che piange e dice…”. Dante si appella al nostro ‘intelletto sano’ spingendoci a cogliere queste segrete corrispondenze: il parallelismo tra il V canto e questo è evidente. La prima e l’ultima storia dell’Inferno!! Ma torneremo su questo punto..

Intanto, torniamo alla grandezza creativa di Dante, alla maestria geniale del regista di emozioni che, attraverso un cambio di tono e di registro linguistico, mette in scena, come su un palcoscenico teatrale, l’allestimento de “la storia più tragica e umanamente più dolente dell’Inferno”: questo ultimo, tragico ‘quadro’ infernale esige più che mai la vista interiore, per cogliere il messaggio risolutivo e il significato più profondo dell’Inferno.

Tutto scompare intorno, il Cocito, il ghiaccio, il tremendo manducare della bocca del Conte su quella testa nemica; un nuovo scenario si delinea ai nostri occhi come avvolto in una dimensione onirica: entriamo, spaventati e dolenti, attraverso il breve pertugio di una Torre, dentro un’ angusta e fredda prigione dove un uomo e quattro fanciulli sono chiusi prigionieri da mesi: lui, un padre, muto, pietrificato dal dolore rabbioso, loro, quattro bambini innocenti che implorano aiuto…

Breve pertugio dentro da la Muda

la qual per me ha ’l titol de la fame,

e che conviene ancor ch’altrui si chiuda,

m’avea mostrato per lo suo forame

più lune già, quand’io feci ’l mal sonno

che del futuro mi squarciò ’l velame

Questi pareva a me maestro e donno,

cacciando il lupo e ’ lupicini al monte

per che i Pisan veder Lucca non ponno.

Con cagne magre, studiose e conte

Gualandi con Sismondi e con Lanfranchi

s’avea messi dinanzi da la fronte.

In picciol corso mi parieno stanchi

lo padre e ’ figli, e con l’agute scane

mi parea lor veder fender li fianchi.

Quando fui desto innanzi la dimane,

pianger senti’ fra ’l sonno i miei figliuoli

ch’eran con meco, e dimandar del pane.

Ben se’ crudel, se tu già non ti duoli

pensando ciò che ’l mio cor s’annunziava;

e se non piangi, di che pianger suoli?

Già eran desti, e l’ora s’appressava

che ’l cibo ne solea essere addotto,

e per suo sogno ciascun dubitava;

e io senti’ chiavar l’uscio di sotto

a l’orribile torre; ond’io guardai

nel viso a’ mie’ figliuoi sanza far motto.

Io non piangea, sì dentro impetrai:

piangevan elli; e Anselmuccio mio

disse: “Tu guardi sì, padre! che hai?”.

Perciò non lacrimai né rispuos’io

tutto quel giorno né la notte appresso,

infin che l’altro sol nel mondo uscìo.

Come un poco di raggio si fu messo

nel doloroso carcere, e io scorsi

per quattro visi il mio aspetto stesso,

ambo le man per lo dolor mi morsi;

ed ei, pensando ch’io ’l fessi per voglia

di manicar, di subito levorsi

e disser: “Padre, assai ci fia men doglia

se tu mangi di noi: tu ne vestisti

queste misere carni, e tu le spoglia”.

Queta’mi allor per non farli più tristi;

lo dì e l’altro stemmo tutti muti;

ahi dura terra, perché non t’apristi?

Poscia che fummo al quarto dì venuti,

Gaddo mi si gittò disteso a’ piedi,

dicendo: “Padre mio, ché non mi aiuti?”.

Quivi morì; e come tu mi vedi,

vid’io cascar li tre ad uno ad uno

tra ’l quinto dì e ’l sesto; ond’io mi diedi,

già cieco, a brancolar sovra ciascuno,

e due dì li chiamai, poi che fur morti.

Poscia, più che ’l dolor, poté ’l digiuno (vv.22-75)

Silenzio…Come poter dire dopo siffatta tragedia? Si esce sempre spiazzati e malconci dall’incontro con Ugolino: il disagio è profondo e intorpidisce le gambe che sembrano incapaci di riprendere il cammino. Ma la Divina Commedia prosegue, bisogna accogliere e trasformare tanto sospeso orrore. Il dolore e il pianto sono annidati ovunque in questo racconto che ha la terribile cadenza di un diario. Ma in particolare vorremmo sottolineare un aspetto: i volti di Ugolino sono due, il primo, quello eternato nella ghiaccia del Cocito, bestiale e inumano, l’uomo politico traditore, a sua volta tradito, che morde animalescamente la testa di chi l’ha tradito; il secondo, invece, è il padre che ama e che racconta la fine straziante degli innocenti figli, là, nel freddo della Torre: quando comincia il racconto, le parole non sono più aspre e dure, ma pietose e liriche; in quel momento Ugolino diventa Dante, il suo specchio ultimo, a lui Dante consegna le redini del narrare, in modo abile per attirare l’attenzione del lettore, sussurrandogli ‘Attenzione! Qui c’è qualcosa di importante che ti riguarda’. A quell’Ugolino che alza la testa da quell’orribile atto e s’immerge nel racconto, Dante ha restituito dignità: Ugolino narratore si riscatta in qualche modo esternando tutto il dolore, lo strazio, la disperazione e il rimorso di un padre che ha visto morire ingiustamente i suoi figli innocenti, senza poter far nulla. Ma non basta: per capire il vero senso di questo episodio, bisogna scavare ancora di più: facendogli ricordare il dramma vissuto in quella cella, Dante ci consegna il significato profondo: la tragedia non è nella morte per fame, che adombra poi il gesto bestiale finale, l’abiezione velata nell’ultimo verso; la terribilità di questo canto, di questa scena, di questo uomo sta nel suo silenzio tremendo e assordante. Pur amando i suoi bambini, Ugolino non riesce mai a dire una parola di conforto, o a consegnare alle sue dolcissime creature un gesto d’amore, un’espressione di condivisione, un abbraccio: loro parlano, piangono, chiedono aiuto, addirittura si propongono in sacrificio al padre, pensando che lui sia così pietrificato per la fame. Un padre dovrebbe rassicurare, proteggere, e invece riesce a spaventare i suoi figli anche con il gesto di impotente dolore che compie, quando per il furore che ha dentro, si morde le mani. E’ un padre che non parla, non piange, non sa confortare, pur amando tanto i suoi bambini. Quando poi Gaddo morente chiede fiducioso un aiuto che non arriverà mai, Padre mio, ché non m’aiuti?, comprendiamo, come è stato detto, che ‘Questo è il vero Inferno!’ In questa FRATTURA e contraddizione c’ è il vero significato dell’Inferno dantesco.

Siamo alla conclusione: Ugolino non sa esprimere l’amore, non può farlo perché il suo cuore è buio e chiuso, pietrificato, avvizzito e consumato dall’odio che prova verso i suoi nemici: l’odio, nutrito da tradimenti, inganni politici, avversioni di parte, azzera la luce della speranza e SPEZZA ogni legame con l’amore. Ugolino è un uomo-pietra che non sa più donare affetto e aiuto poiché non riconosce più quei sentimenti delicati e teneri; la lava caustica dell’odio ha bruciato tutto, ha incenerito ogni seme e, purtroppo, nessun fiore caritatevole potrà più sbocciare. Dante non è un traditore e questo l’abbiamo già dimostrato con l’incontro con Bocca degli Abati; Ugolino ‘serve’ a Dante non per riflettere sul tradimento in sé, ma per farne prima di tutto un specchio autobiografico in relazione agli odi di parte, alla faziosità politica , ai suoi veleni e alle sue drammatiche conseguenze come l’esilio e le umiliazioni subite dal poeta: in quella morte atroce di bambini innocenti c’è la dura e inflessibile condanna di Dante verso il mondo della politica che può portare, con il suo odio, a tanto scempio; è chiaro quindi lo sfondo personale della sua dolorosissima esperienza. L’ultimo episodio dell’Inferno sancisce la presa di coscienza e l’accettazione della necessità, in un percorso di evoluzione interiore, del distacco anche da quella passione politica che esige un’anamnesi in controluce e una sincera riflessione sugli aspetti negativi. Il suo rimanere impassibile di fronte a quella tragedia non è sinonimo di indifferenza, oramai lo sappiamo, ma dell’urgenza di far appello a tutte la sua forza interiore per non cedere alle lacrime e crollare; nei figli di Ugolino forse rivede i suoi figli e tutti i figli innocenti che comunque sono costretti a subire le conseguenze delle scelte politiche dei padri, scelte a volte inconcepibili e lontane dalla ‘religione’ dell’amore familiare. Mentre ascolta il racconto doloroso del conte, Dante pensa agli stenti, alle umiliazioni e ai patimenti inflitti ai suoi ragazzi, incolpevoli, e al fatto che forse lui avrebbe potuto impedire loro una vita da esiliati e reietti se solo avesse accettato il compromesso offertogli. Manca il segmento finale, quello che ci riporta alla prima considerazione fatta poco fa…. la corrispondenza con il V canto torna anche nell’ultimo verso Poscia più che ‘l dolor, poté ‘l digiuno, là dove Francesca dice Quel giorno più non vi leggemmo avante: Dante stende volutamente un velo di sospensione e ambiguità sul finale delle due tragiche storie, come a suggerirci di non chiedere oltre, di non insistere, poiché ci sono saluti estremi dal palcoscenico della vita cui non è dato accedere per non profanare il grande segreto. Ma il messaggio è chiaro e potente: Francesca e Ugolino aprono e chiudono la cantica infernale, richiamandosi reciprocamente poiché l’una pecca e parla, per amore, l’altro pecca e parla per odio: ma sappiamo bene che l’odio è l’amore svuotato, divenuto sentimento sterile e divorante; là il fuoco della passione, comunque sbagliata, qui il gelo del furore rabbioso che spezza e recide ogni forma d’amore. Ecco allora la voragine infernale come un progressivo dis-amore, un precipitare dentro una graduale caduta dell’essere umano che perde piano piano se stesso, allontanandosi sempre più da un giusto modo di amare per piombare in eccessi,in smisurati e nefandi comportamenti, in disgustose perdite di dignità fino alla totale pietrificazione . Nella zona più bassa dell’Inferno, quindi nel luogo più buio del nostro sé interiore, l’amore non conosce neppure una flebile voce poiché ogni legame è spezzato: la frattura è irreversibile.

Certo, se metaforicamente ci si guarda intorno, sembra di vedere solo macerie. E ora che succede? …potremmo chiederci… Succede che dopo tanta devastazione, non resta altro che una cosa da fare: RICOSTRUIRE, piano piano, ricostruire l’AMORE, pronti a riveder le stelle.

MANUELA RACCI, Laureata in Lettere, tesi su Dante, 110 e lode, insegna da sempre materie umanistiche presso il Liceo classico.

Presenta e partecipa a convegni di respiro nazionale dedicati alla poesia, alla filosofia, alla metafisica e al delicato rapporto realtà-mistero, in qualità di ricercatrice spirituale: in particolare sta lavorando sulla matrice esoterico-platonica della Divina Commedia. Tiene conferenze su argomenti storico-filosofici e letterari, seminari e corsi sulla biblioterapia , di cui è moderatrice( è docente della cattedra on-line)e di cui ha scritto un manuale, INIZIAZIONE ALLA LIBROTERAPIA, in sinergia con medici e psicoterapeuti, in un’ottica di “scavo archeologico” dell’anima e di terapia esistenziale . Partecipa a dibattiti televisivi locali su tematiche attuali relative al presente disagio giovanile e su argomenti culturali. Inoltre ha scritto un romanzo con cui introdurre il Sommo Poeta all’attenzione delle nuove generazioni.

Le Scuderie del Quirinale

Mostra “INFERNO”

Dopo il grande successo della mostra su Raffaello, le Scuderie del Quirinale tornano con un progetto di alto profilo internazionale contribuendo alle celebrazioni di un altro rilevante anniversario della cultura: la mostra “Inferno”, a cura di Jean Clair, in occasione dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri.

Un’esposizione potente, ambiziosa e spettacolare, capace di condurre il visitatore in territori inattesi attraverso la forza delle immagini e la profondità delle idee.

Prima grande esposizione dedicata a questo tema, Inferno racconterà la presenza nell’iconografia e nel pensiero del concetto di inferno e dannazione dal Medioevo ai nostri giorni.

Accompagnati dalla parola dantesca, i visitatori attraverseranno i luoghi terrifici e le visioni laceranti dell’Inferno così come sono stati rappresentati dagli artisti di tutte le epoche: dalle schematiche scene medievali alle sublimi invenzioni rinascimentali e barocche, dalle tormentate visioni romantiche fino alle spietate interpretazioni psicoanalitiche del Novecento. Il viaggio nell’Inferno ci porterà sempre più nel profondo fino alle varie traslitterazioni dell’esperienza dell’Inferno in terra: la follia, l’alienazione, la guerra, lo sterminio. Oltrepassato il culmine del Male, la mostra troverà la sua conclusione con l’evocazione dell’idea di salvezza, affidata da Dante all’ultimo verso della Cantica:

“e quindi uscimmo a riveder le stelle”.

Il percorso espositivo si dipanerà attraverso più di duecento opere d’arte concesse in prestito da oltre ottanta tra grandi musei, raccolte pubbliche e prestigiose collezioni private provenienti, oltre che dall’Italia e dal Vaticano, da Francia, Regno Unito, Germania, Spagna, Portogallo, Belgio, Svizzera, Lussemburgo, Bulgaria.

Tra i capolavori, opere di Beato Angelico, Botticelli, Bosch, Bruegel, Goya, Manet, Delacroix, Rodin, Cezanne, von Stuck, Balla, Dix, Taslitzky, Richter, Kiefer.

Scrivi un commento