di Marco Molendini

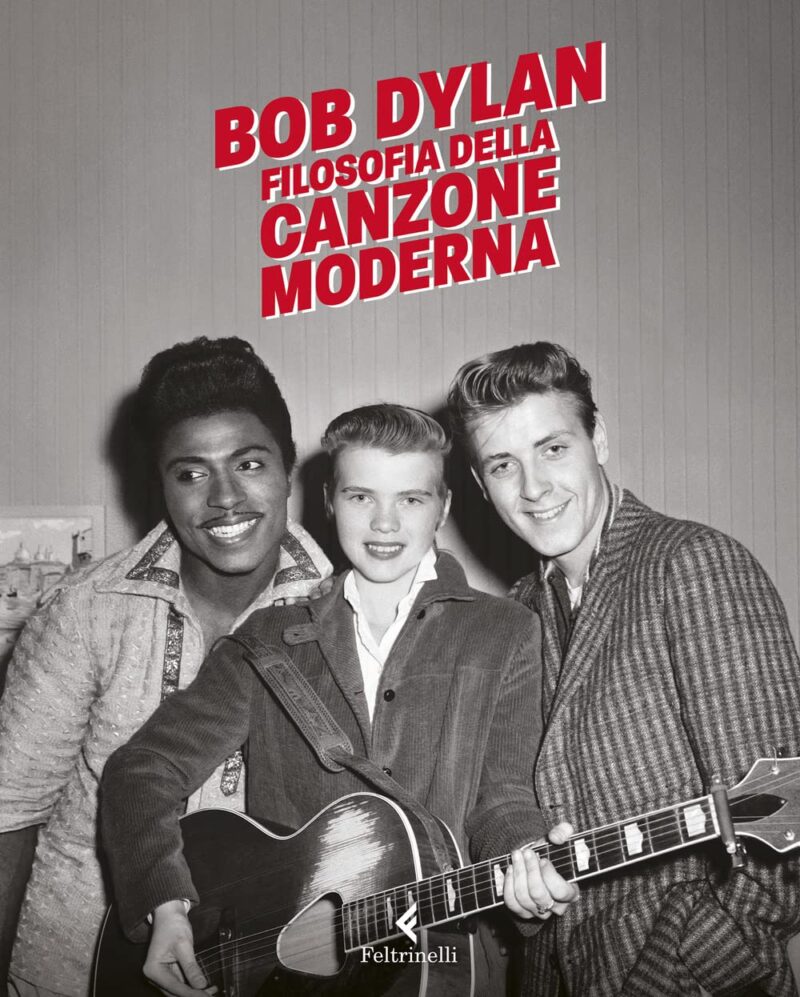

Bob Dylan non ha dubbi: i confini della canzone moderna coincidono con la sua formazione estetica. Lo scrive, lo racconta, si dilunga in un prezioso, elegante (anche per le fantastiche foto vintage) volume che pomposamente ha intitolato “The phylosophy of modern song” (pubblicato in questi giorni in tutto il mondo), raccolta di saggi sparsi su 65 titoli, divagazioni (“Blue suede shoes” diventa il pretesto per parlare della canzoni sulle scarpe), collage di riflessioni sparse fuori dal tempo che può apparire casuale (naturalmente Bob si guarda bene dal giustificare le sue scelte), ma che produce un ritratto nitido dell’autore, dei suoi gusti, dei suoi pensieri, della risolutezza dei suoi giudizi.

Bob Dylan_Filosofia della Canzone Moderna

Il risultato è una playlist ideale (da leggere e, magari, da ascoltare) dove vengono esclusi, se non per citazioni casuali, i Beatles, gli Stones, Joni Mitchell, Aretha Franklin, l’hip hop. Quanto al punk rock, la definizione è questa: «Il punk rock è la musica della frustrazione e della rabbia». E niente jazz, nonostante la notoria ammirazione per Miles Davis (ma con la canzone moderna, in effetti, Miles ha poco a che fare).

Miles Davis

Dylan non spiega, ma la spiegazione è ovvia: questo è un viaggio nella propria memoria, fatto con passione quasi trepidazione nell’andare a scovare cose perdute, non scontate, passando dagli standard, alle oscurità, alle stranezze. E quelle scelte sono, probabilmente, anche una luce accesa sul suo mondo creativo se è vero, come ha raccontato una volta, che il suo metodo compositivo consiste nello scrivere suonando ossessivamente vecchi pezzi nella sua testa finche non trasfigurano in qualcosa di nuovo.

Ray Charles

Nell’elenco dominano gli anni Cinquanta ( appunto, la stagione della sua formazione), c’è tanto Blues e c’è naturalmente tanto Country. C’è qualcosa di Soul (Ray Charles con “I got a woman”), il primo Rock & Roll, naturalmente Elvis Presley (per parlare delle sue esibizioni, definite da Circo Barnum, a Las Vegas), Carl Perkins (“Blue Suede Shoes” è sua, ma se Elvis fosse ancora vivo oggi, sarebbe lui ad avere un contratto con la “Nike” nota, riferendosi al modello di scarpe lanciato con quel nome). Ovviamente c’è l’eroe di Dylan adolescente, «il maestro del doppio senso» Little Richard: «Elvis che canta “Tutti Frutti” all’Ed Sullivan sa cosa sta cantando?Pensi che Ed Sullivan lo sappia?». C’è qualcosa del rock anni Sessanta e Settantatipo “My Generation” degli Who, “London Calling” dei Clash (“probabilmente i Clash al loro massimo”).

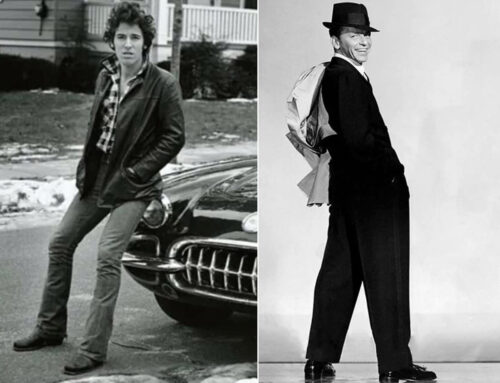

C’è Frank Sinatra, passione della maturità, ma per parlarne sceglie un pezzo di successo e mediocre come “Strangers in the night”, che gli serve per sottolineare che, nel bel mezzo di “British Invasion”, quella «piccola canzone ha battuto nella Billboard Hot 100 “Paperback writer” dei Beatles e “Paint it black” dei Rolling Stones». Ci sono giudizi secchi, come la definizione dei Greatful Dead come dance band: “Hanno più in comune con Artie Shaw e il be bop che con i Byrds e gli Stones» (che cosa abbia a che fare il be bop con la dance poi è un mistero dylaniano). Johnny Cash viene definito un cantante gospel. Ci sono giudizi scolpiti come quello sullo storico cantante dei Platters, Tony Williams «uno dei più grandi cantanti di sempre: tutti parlano di come Sam Cooke sia uscito dal gospel per entrare nel campo pop. Ma non c’è nessuno che lo batte».

Frank Sinatra

C’è spazio a sorpresa, ma in fondo è logico, per un solo titolo italiano, “Volare” (come venne conosciuta in America), «cantata da un cantante italiano di nome Domenico Modugno, solo il suono del suo nome crea la sua canzone», occasione per una serie di considerazioni curiose, come quella sulla lingua italiana «con le sue vocali gommose al caramello e il melodioso vocabolario polisillabico». E su “Volare” scrive: «… potrebbe essere una delle prime canzoni allucinogene, precedente a White Rabbit dei Jefferson Airplane di almeno dieci anni». Chissà se Dylan sa che Migliacci scrisse il testo ispirandosi a un paio di quadri di Chagall dallo spirito onirico. “Nel blù dipinto di blù” suggerisce anche una riflessione interessante sul mistero dell’ascolto di brani in una lingua che non si conosce: «C’è qualcosa di molto liberatorio in una canzone cantata in una lingua che non capisci. Vai a vedere un’opera lirica e il dramma salta fuori dal palco anche se non capisci una parola. Ascolta la musica del fado e la tristezza gocciola da essa anche se non parli neanche una parola di portoghese».

Domenico Modugno

Un argomento che, evidentemente, al premio Nobel Dylan, sta a cuore e che riguarda i testi delle canzoni che, quando vengono letti, possono «sembrare così leggeri» perché sono «scritti per l’orecchio e non per l’occhio». Ma poi, come nella commedia teatrale, dove una frase apparentemente semplice può trasformarsi in uno scherzo attraverso la magia della performance, succede una cosa inspiegabile quando le parole vengono messe in musica. Un miracolo.

Drifters and Ben E.King

C’è infine spazio per una digressione cinematografica in cui Bob riprende lo slogan trumpiano “America first”e sembra crederci, almeno per quanto riguarda il cinema. A suggerirla, la riflessione, è “Saturday night at the movies”, una canzone dei Drifters, quartetto vocale di metà anni Cinquanta, nel quale aveva militato Ben E.King (il formidabile interprete di “Stand by me” e “Don’t play that song”, lanciati dopo aver abbandonato il gruppo per non aver avuto un aumento di stipendio). «Fellini Kurosawa e le loro controparti in tutto il mondo hanno girato dei film fantastici, ma sappiamo tutti dove l’industria cinematografica ha ottenuto la sua prima spinta e trasse il suo respiro iniziale. Si continua a parlare di rendere di nuovo grande l’America. Forse si dovrebbe cominciare con i film».

Bob Dylan

Parziale, arbitrario, personale, “The philosophy of modern song” è imperdibile, sorprendente, un godimento da leggere, ma anche da discutere.

La casa editrice, Simon & Schuster, ha fatto sapere che diventerà anche un audiobook con la voce di Dylane un certo numero di attori ospiti come Jeff Bridges, Steve Buscemi, John Goodman, Helen Mirren, Rita Moreno, Sissy Spacek, Renee Zellweger.

Marco Molendini – BIO

Giornalista e critico musicale di lunga esperienza, è una delle firme di punta de “Il Messaggero”, di cui è stato redattore capo del servizio spettacoli dal 1981 al 1995. Nato a Bologna e residente a Roma è stato conduttore su Radio Rai di programmi dedicati al jazz, dal 1982 al 1992, collaboratore per programmi sul jazz di Raisat prima e poi di Rai 5, è anche autore di libri: una biografia di Frank Sinatra, una di Caetano Veloso, un doppio racconto sul rapporto fra Veloso e Gilberto Gil dal titolo “Fratelli Brasile” e del libro fotografico “Le strade del cinema portano a Roma”. È stato autore televisivo del programma di Raiuno “Speciale per me” di Renzo Arbore. Insegna al Master di critica giornalistica dell’Accademia d’arte Silvio D’Amico.

Giornalista e critico musicale di lunga esperienza, è una delle firme di punta de “Il Messaggero”, di cui è stato redattore capo del servizio spettacoli dal 1981 al 1995. Nato a Bologna e residente a Roma è stato conduttore su Radio Rai di programmi dedicati al jazz, dal 1982 al 1992, collaboratore per programmi sul jazz di Raisat prima e poi di Rai 5, è anche autore di libri: una biografia di Frank Sinatra, una di Caetano Veloso, un doppio racconto sul rapporto fra Veloso e Gilberto Gil dal titolo “Fratelli Brasile” e del libro fotografico “Le strade del cinema portano a Roma”. È stato autore televisivo del programma di Raiuno “Speciale per me” di Renzo Arbore. Insegna al Master di critica giornalistica dell’Accademia d’arte Silvio D’Amico.

Scrivi un commento