di Chiara Tozzi

Credo di poter dire che il mio interesse per Cinema e Psicologia sia nato grazie a Fellini. Non penso sia casuale. E’ quasi inevitabile coniugare il Cinema con Fellini, e Fellini con la dimensione psicologica, sia personale che collettiva. Rappresentando nei suoi film la possibilità di un contatto con l’inconscio, Fellini ci ha fatto vedere e comprendere meglio le nostre radici, la nostra storia, e il nostro modo di stare al mondo.

Il mio primo incontro con Fellini, avvenne d’estate.

Avevo più o meno nove anni e mi trovavo in vacanza con la mia famiglia al mare, in Versilia. E per molte sere di seguito, quando stavo per addormentarmi, a una determinata ora giungeva nella mia camera una musica dal cinema all’aperto, adiacente all’albergo in cui soggiornavamo. Era la musica di “8½”.

Di quel film allora non sapevo assolutamente niente. Mi era proibito perchè, secondo i miei genitori, non adatto alla mia età.

Per una bambina, “8½” era un titolo davvero curioso.

Continuavo a interrogarmi, ascoltando. Quella musica mi procurava una incomprensibile emozione, mentre il titolo “8½”, mi evocava lo studio. Allora, per me otto e mezzo era associabile solo a un voto scolastico. E un ottimo voto! Pensavo dunque che il film si riferisse all’andare bene e al farcela, in qualche modo.

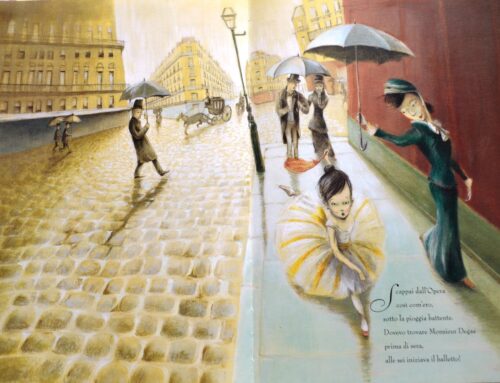

Una sera, rimasi alzata oltre l’ora stabilita. Poi di nascosto sgattaiolai fuori dall’albergo, raggiunsi il cinema e mi appostai alla rete divisoria coperta d’edera. Stando in punta di piedi e spostando le foglie con le dita, potevo vedere buona parte dello schermo. Le immagini in bianco e nero, scorrevano gigantesche e abbaglianti, ma per me incomprensibili. Fino a quando non arrivò la scena finale, quella della famosa musica di Rota che accompagna la ronde dei personaggi.

Nell’ambito di Convegni e incontri di Cinema, così come in conversazioni e in letture diverse, ho sentito descrivere molte volte la visione di un film di Fellini come “qualcosa di traumatico, forte e indimenticabile”. Accadde anche a me, quella sera. Ma ero così piccola, e non capivo: vedevo una sorta di circo, una specie di domatore che faceva girare le persone, e tutti che si muovevano accompagnati dalla musica. Di colpo scoppiai a piangere. Piangevo e non sapevo se fosse per tristezza o per gioia. Un po’ tutte e due le cose assieme, più qualcos’altro. Piangevo irrefrenabilmente e mi sentivo stupida e ridicola.

Oggi posso dire che è da lì che nacque in me la inspiegabile ma potente voglia di capire meglio, di affondare dentro quell’immagine, partecipando. Volevo entrare anch’io in quel cerchio. Volevo protrarre l’emozione che mi dava la congiunzione fra quella musica e quella danza. Volevo stare anch’io in un cerchio. Ma non in un cerchio qualsiasi: in quel cerchio lì.

Ciò che evocavano allora in me quelle immagini legate al danzare in cerchio era un significato profondo che andava ben al di là dell’immagine letterale. Ma che natura aveva, dove affondava quel significato? Cosa possedevano di particolare immagini potenti come quella, per riuscire a emozionare in modo così repentino e forte una bambina che ancora non aveva gli strumenti razionali e logici per capire cosa significasse concettualmente il film 8 e 1/2? E com’è possibile che una sequenza riesca a raggiungere in egual modo bambini e adulti?

Il film 8 e 1/2 ha impressionato persone di età, paesi e cultura diversi, in Italia come all’estero. Ha segnato in modo indelebile registi come Ingmar Bergman, Martin Scorsese, Woody Allen, Bob Fosse e molti altri ancora.

E’ evidente che Fellini con questo film (e non solo con questo!) sia riuscito a toccare qualcosa che non è solo personale, ma collettivo.

Ma questo senso collettivo di un’immagine, in questo caso di un’umanità che danza racchiusa in un cerchio e centrata da un uomo che dice: “Vi amo. Vi voglio bene”, perché ci tocca tutti, e così tanto?

Molto tempo dopo quella fatidica sera di agosto avrei scoperto che un grande psicologo, Carl Gustav Jung, afferma che la psiche non è solo individuale, ma è medesima nel singolo come nella folla, e quindi in tutti. E che questa psiche collettiva rappresenta la condizione preliminare di ogni psiche individuale,un po’ come il mare è portatore di ogni onda.

In altre parole, secondo Jung tutti noi possediamo la matrice comune che ci dà una possibilità recettiva comune di esperienza, nel caso che l’esperienza percettiva porti con sé un significato capace di toccare livelli profondi. Ma per essere capace di tanto, il contenuto percepito deve avere un valore in più rispetto ai segni che noi vediamo costantemente: immagini, scritte o riproduzioni che richiamano semplicemente un altro oggetto. Deve possedere cioè, un valenza simbolica

Il cinema di Fellini è altamente simbolico.

Ma cosa significa simbolo?

Per la Psicologia Analitica, il simbolo è qualcosa che riunisce in sé due contenuti: uno, misterioso e oscuro; e un altro, più noto. Le due parti, unite assieme, danno origine a un significato nuovo, non spiegabile logicamente, ma comprensibile profondamente sia a livello personale che collettivo, e portatore di una capacità trasformativa.

Le immagini dei film passati alla storia, e quelle dei film di Fellini in particolare, hanno evidentemente una forte valenza simbolica, perché riescono a colpirci nel nostro essere individui e dunque unici, ma anche nel nostro essere come altri. Ed è per questo che ci emozionano: perché ci agganciano facendo risuonare la nostra storia personale, ma dandoci poi la possibilità di collegarla alla storia di altri…dentro e fuori da sé.

E’ indubbio che Fellini sia stato esemplare e “simbolico” anche nella propria vita, perché la sua esistenza fu animata dal continuo tentativo di congiungere il fuori al dentro, il mondo delle cose, delle persone, e delle immagini esterne a lui, al suo mondo interno.

Ma torniamo al racconto della sera d’estate in Versilia in cui, a nove anni, per la prima volta vedevo scorrere le immagini di “8 e ½” aggrappata alle maglie della rete di recinzione di un cinema all’aperto. In una sceneggiatura, a questo punto si scriverebbe : STACCO, VENT’ANNI DOPO.

Vent’anni dopo incontrai Fellini, di persona.

Giustamente, dalla sua morte in poi, si è ironizzato sul fatto che tutti sembrano aver incontrato e conosciuto di persona Fellini e su come tutti abbiano qualcosa da raccontare su di lui. Ed è vero: a Roma c’è un numero indefinibile e forse non legittimo, di luoghi che Fellini avrebbe attraversato, trattorie dove avrebbe mangiato, comparse a cui avrebbe cambiato la vita… Naturalmente è difficile distinguere con precisione la verità storica di un personaggio leggendario, dalla leggenda che gli si costruisce attorno. Che tante, tantissime persone l’abbiano conosciuto di persona, io credo però che sia una cosa, se non dimostrabile, possibile, e per un semplice motivo: perché Fellini si faceva conoscere. Un po’ come si lasciava andare all’inconscio quando creava un film, come ci racconta egli stesso in un’intervista ai “Cahiers du Cinema” del ’91, Fellini tendeva deliberatamente ad abbandonarsi alle esperienze che la vita gli presentava.

Nell’intervista citata, Fellini racconta che gli sarebbe piaciuto fare un film sui bambini, perché la barriera che i bambini hanno fra l’inconscio e la coscienza è ancora porosa, ovvero, non rigida e strutturata come negli adulti; per questo i bambini riescono a trasmigrare, a entrare e uscire dalla fantasia alla realtà, attingendo a immagini e linguaggio dell’inconscio. Fellini ha vissuto tutta la vita tendendo a questo. Ed è riuscito a mantenere anche da adulto una barriera porosa fra coscienza e inconscio; cosa che gli dava quel modo un po’ infantile, incantato e sbalestrante di essere. In particolare, di essere con gli altri: nella vita quotidiana infatti, Fellini non pareva andare, per lavoro, affetto,interesse, incontro agli altri; piuttosto, si faceva investire, avvolgere.

Si faceva incontrare.

Per quanto mi riguarda, l’incontro avvenne nell’86.

Mi recavo quasi quotidianamente a Cinecittà per la sceneggiatura di un film prodotto da Ettore Scola e Luciano Ricceri. Fellini usciva dal Cinefonico, e Scola ci presentò. Fu un incontro breve e formale.

Pochi giorni dopo mi ritrovai con Fellini nello stesso vagone della metropolitana. Non ero più la bambina di nove anni che si arrampicava per vedere di nascosto 8 e ½. Avevo trent’anni, ero laureata in Psicologia e scrivevo sceneggiature. Eppure, davanti al grande regista di Rimini, mi sentivo davvero molto piccola.

Nel vagone, inizialmente c’erano molte persone. Via via che ci avvicinavamo a Cinecittà, il convoglio si svuotò. A due fermate dalla destinazione, eravamo rimasti soltanto io e Federico Fellini. Che di punto in bianco si levò una scarpa e cominciò a massaggiarsi il piede. Poi alzò lo sguardo. Mi riconobbe. Abbozzò un sorriso e disse: “Ah, buongiorno. Lei è la scrittrice…” Rimettendo la scarpa spiegò che aveva un dolore al piede che lo infastidiva molto. E mentre scendevamo disse: “Mi racconti. Mi dica di lei, di quel che fa, di cosa scrive…”.

Ci incamminammo così per i viali di Cinecittà.

La situazione mi appariva grottesca: era ovvio che fossi io ad avere voglia di chiedere e sapere il più possibile. Fellini invece interrogava me, capovolgendo le cose.

Nella sua Autobiografia di uno spettatore, Italo Calvino afferma che Fellini ha capovolto il modo di stare al cinema. E che quando assistiamo ai suoi film, c’è sì un proiettore che proietta immagini sullo schermo, e sullo schermo storie di persone; ma che in realtà è come se quelle persone e quel proiettore fossero rivolti verso di noi. E’ lo schermo che guarda noi, sostiene Calvino, perché le storie che Fellini racconta, sono le nostre storie. E noi ci rispecchiamo.

Quella mattina del 1986, a Cinecittà con Fellini, io provai esattamente quella sensazione. Non aveva alcun senso apparente, era assurdo che lui volesse sapere da me, e che mi spronasse: “Racconti, racconti, mi dica, mi spieghi…” Con genuina curiosità, Fellini voleva sapere da dove venissi, che studi avessi fatto, quali fossero le mie letture preferite, come avessi cominciato a scrivere e cosa, e perché… E io raccontavo.

Camminavamo e parlavamo. E mentre parlavamo venivamo fermati da mille persone: dal barista che portava un caffè, dal macchinista, dall’attrezzista, dall’operatore, dal truccatore, dall’attore… Tutti si fermavano e raccontavano qualcosa a Fellini, come se fosse un loro parente: “Poi l’abbiamo fatta quella gita maestro, si ricorda?… Devo montare questi due pezzi… Mica si è rimessa ancora mia moglie…” E lui, con tutti gentilissimo, ascoltava,chiedeva, rispondeva. A un certo punto risultò evidente che sarebbe stato molto difficile portare a termine un discorso, perché venivamo interrotti di continuo. Allora mi rivolse un sorriso quasi di scusa e disse: “Mi dispiace Chiarettina, ma bisogna ascoltarli. Non si può non ascoltarli.”

Questa frase mi è rimasta impressa. E’ indimenticabile, come l’immagine finale di 8½, perché questo “bisogna ascoltarli”, era Federico Fellini a dirlo, uno che l’umanità doveva conoscerla tanto e a fondo, visto che era riuscito a rappresentarla in modo così magistrale. Ciò nonostante, evidentemente Fellini sentiva ancora il bisogno di conoscere le persone. E questa curiosità, questa voglia di andare a scoprire veramente tutti, non solo le persone “importanti”, ma l’umanità intera, indistintamente, io credo che, assieme alla capacità di creare immagini simboliche, sia stato ciò che lo ha reso grande in modo speciale, ovunque.

Amare per davvero e profondamente i personaggi delle storie che raccontiamo non è cosa facile, perché quasi inevitabilmente tendiamo a raccontare solo la nostra storia anche quando vogliamo raccontare la storia di altri. Fellini invece ci ha insegnato che si può raccontare marcatamente la propria storia, ma anche la storia degli altri, con distacco e amore al tempo stesso. E perché? Perché durante tutta la sua vita non ha mai perso la curiosità e l’amore per le persone (fuori), mantenendo viva l’attenzione per i suoi ricordi e per il suo modo di sentire (dentro).

Paul Schrader, che è stato fra l’altro anche lo sceneggiatore di Martin Scorsese, sostiene che per scrivere un film sia necessario per prima cosa avere ben chiaro il senso di quello che si vuole raccontare, e poi individuare una metafora per rappresentarlo. Infilando il senso e dunque il tema dentro la metafora, sostiene Schrader, ne esce fuori, come per magia, l’intreccio. Io non credo che Fellini seguisse questo metodo deliberatamente, perché non amava ricorrere alla tecnica e alla logica quando si accingeva a creare la storia per un film. Però spontaneamente, come capita alle persone davvero creative, faceva proprio questo: congiungendo la memoria con l’ osservazione delle cose, individuava il senso di quello che voleva raccontare; trovava una traduzione metaforica, una forma simbolica… e da lì veniva fuori la storia.

Nel tempo, sia per il mio lavoro clinico che per quello di scrittura,mi sono chiesta: ma questo “senso” cui allude anche Schrader, in che cosa consiste? Verrebbe da dire che a una domanda del genere ci possano essere mille risposte. Ma come si fa a spiegare, usando solo le parole, quale sia il senso dell’opera di Fellini?

In un Convegno organizzato dalla Fondazione Fellini1 si parlò, fra l’altro, di quella provincia, fondamentale ma al tempo stesso opprimente, che Fellini lasciò per seguire la sua vocazione di fare cinema. Francesco Piccolo ci ricordò a questo proposito come in fondo tutti i grandi scrittori del primo ’900 siano stati degli emigranti che dalla provincia passavano alla città. Vedemmo poi “No Direction Home”, un film/documentario di Martin Scorsese dove lo stesso Bob Dylan, parlando della sua Minneapolis, raccontava di essere nato e cresciuto in quella città, ma di come poi un giorno, ascoltando una canzone, avesse capito di trovarsi nel posto sbagliato, di sentirsi estraneo perfino alla propria famiglia e di aver preso per questo la decisione di andarsene. Tutto questo mi portò a chiedermi cosa significasse questo spaesamento, questo bisogno di andare via. Si riferiva solo a una fuga dalla provincia? A conti fatti, e considerando tanti altri esempi illustri in campo artistico, a me pare piuttosto che per alcune persone creative la fuga non sia tanto correlata al luogo geografico, ma a ciò che esso rappresenta: un luogo fatto di immagini precostituite, che circoscrive in un quadro già disegnato, scontato, obbligato, letterale e dunque non simbolico, il destino di chi vi capita, indipendentemente dalla creatività e dai desideri specifici.

Nel lavoro analitico, questo motivo dello “spaesamento” emerge e ricorre con chiarezza. Quando i pazienti arrivano, la sofferenza e il problema che portano è per lo più dovuta al bisogno di comprendere veramente chi siano e dove abitino, perché soffrano in determinati contesti, con determinate persone, in certi rapporti d’amore, in una certa famiglia, in un certo tipo di vita.

Probabilmente la grandezza dell’opera e della vita di Fellini risiede proprio nel suo straordinario talento di riuscire ad uscire fuori, lasciando il luogo noto e rassicurante (sia geografico che metaforico), per andare a esplorare altro, in modo coraggioso e “incosciente” nel vero senso della parola -nel senso dell’inconscio dunque- abbandonandosi liberamente e creativamente al sogno, al desiderio, ai luoghi e alle persone. Tutto questo restando comunque ancorato al proprio centro, e al dentro di sé: alla memoria, alle radici, e alla propria e specifica individualità. E mi pare, inoltre, che ciò che ha alimentato Fellini in questo azzardato e perenne viaggio sia stata la molla forte della curiosità: curiosità indomita per le persone, curiosità per la vita.

In “Fare un film”, Fellini afferma: “Poi quando alla fine tutte le cose vanno male, quando ci sono i problemi, non capisco più niente, l’angoscia, le problematiche, le strettoie… io tanto poi lo so che cos’è che mi tira fuori dai problemi: è la vita, perché la vita ha sempre una sorpresa, ha sempre qualcosa che mi aspetta.”

Anche alla fine, dopo la malattia che lo aveva invalidato, Fellini aveva il rimpianto di sentire la vita che gli sfuggiva, perché “voleva innamorarsi ancora”.

Questo paziente e continuo inseguimento di qualcosa “che faccia innamorare”, è probabilmente quello che ci tocca emotivamente e che ci fa sentire tutti così vicini e simili quando guardiamo i suoi film. La spinta a non cedere alla stanchezza e al disincanto. Il desiderio di abbandonarsi alla possibilità. Al sogno. Alle sorprese. E a una danza che in cerchio, tutti ci racchiude.

1 “IL MIO FELLINI” Convegno Fondazione Fellini, Rimini 2005

BIO di Chiara Tozzi

Nata a Firenze il 11/04/1954

Scrittrice e Psicanalista: perché non c’è uno dei due ambiti senza l’altro

Esperta in: quel che non sa e non fa

Quando non scrive e incontra i pazienti: segue la vita e il lavoro di chi ama, legge, incontra amici e amiche con cui condivide progetti, politica e arte, vede film e serie TV, cammina, osserva, ascolta, fa foto e si cura delle proprie piante come loro si curano di lei.

Cosa le piace: la danza, l’armonia, il ritmo, ciò che fa ridere e quel che emoziona.

Non ama: la fatuità, l’assenza di sense of humor, la sopraffazione, l’incuria.

Il film rivisto più volte: Una giornata particolare di Ettore Scola

L’artista musicale preferito: Mozart

Il libro: Parla, ricordo- di Vladimir Nabokov

Scrivi un commento